Перейти к:

Реабилитация роговицы с признаками гипоксии: переход от полиметилметакрилата к материалам контактных линз с высоким значением Dk

https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-3-255-258

Аннотация

Появление кислородопроницаемых жестких линз стало важным поворотным моментом в истории контактной коррекции. До их появления в конце 1970‑х годов в клинической практике доминировали линзы из полиметилметакрилата (ПММА). ПMMA полностью непроницаем для кислорода, и хотя его оптическая прозрачность и механическая прочность оставались непревзойденными на протяжении десятилетий, отрицательное физиологическое воздействие на роговицу при длительном ношении этих линз становилось все более очевидным. Хроническая гипоксия роговицы была неизбежным следствием ношения линз из ПMMA, вызывая ряд метаболических, структурных и функциональных изменений в роговице, сохраняющихся долгое время после прекращения ношения линз. При переходе от длительного использования линз из ПMMA к линзам из современных газопроницаемых материалов с высоким Dk специалист должен учитывать не только оптические параметры и посадку линзы, но и метаболическое состояние роговицы. Понимание клеточных и биохимических последствий гипоксии, а также сложностей, связанных с внезапной реоксигенацией, имеет решающее значение для успешной и комфортной адаптации к новым материалам линз.

Ключевые слова

Для цитирования:

Конвей М. Реабилитация роговицы с признаками гипоксии: переход от полиметилметакрилата к материалам контактных линз с высоким значением Dk. The EYE ГЛАЗ. 2025;27(3):255-258. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-3-255-258

For citation:

Conway M. Rehabilitating the Hypoxic Cornea: Transitioning from PMMA to High Dk Contact Lens Materials. The EYE GLAZ. 2025;27(3):255-258. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-3-255-258

Метаболизм роговицы в условиях гипоксии

В своем естественном состоянии роговица лишена кровеносных сосудов и получает кислород преимущественно из атмосферы через слезную пленку, а вторично из водянистой влаги. При нормальном уровне кислорода (нормоксии) эпителий и эндотелий роговицы опираются на окислительное фосфорилирование в митохондриях для эффективного синтеза аденозинтрифосфата (АТФ). Однако при ограничении доступа кислорода, например под линзой из ПMMA, клетки переключаются на анаэробный гликолиз.

Анаэробный метаболизм приводит к неполному расщеплению глюкозы, в результате чего на одну молекулу глюкозы образуется всего 2 молекулы АТФ, а побочным продуктом метаболизма становится молочная кислота. Накопление лактата и ионов водорода снижает внутриклеточный и стромальный pH, нарушает функцию эндотелиального насоса и дестабилизирует осмотические градиенты. Со временем роговица адаптируется, снижая активность митохондрий и увеличивая зависимость от гликолиза, переходя в метаболически подавленное, но стабильное гипоксическое состояние. Это часто сопровождается истончением эпителия, образованием микрокист, снижением активности эндотелия и незначительным хроническим отеком стромы.

Реоксигенация: метаболический сдвиг и его последствия

При переходе на газопроницаемые линзы (ГПЛ) с высоким значением Dk находящаяся в состоянии гипоксии роговица внезапно получает значительно больше кислорода. Эта реоксигенация приводит к быстрому переходу обратно к аэробному метаболизму, реактивируя митохондриальное окислительное фосфорилирование. Хотя это восстанавливает эффективную выработку АТФ, это также запускает несколько потенциально дестабилизирующих процессов.

- Образование реактивных форм кислорода (РФК): митохондрии, повторно активируемые в условиях высокого содержания кислорода, могут терять электроны в комплексах I и III, образуя супероксидные радикалы и перекись водорода. Если антиоксидантная защита (например, глутатион, каталаза) истощена вследствие хронической гипоксии, может развиться окислительный стресс.

- Осмотическая и pH-нестабильность:по мере выведения лактата и ионов водорода из стромы вода следует за ними осмотически, что способствует временному отеку роговицы. Эндотелиальные насосы, ранее находившиеся в подавленном состоянии, могут не сразу восстановить способность регулировать водный баланс.

- Нарушение передачи сигналов на клеточном уровне:активируются чувствительные к окислительно-восстановительным процессам сигнальные пути, что приводит к изменению экспрессии генов и метаболизма в ткани, стремящейся восстановить гомеостаз.

Клинически эти изменения проявляются как временное помутнение зрения, утолщение центральной зоны роговицы, светобоязнь, сухость и дискомфорт. Эти симптомы, как правило, проходят в течение нескольких дней или недель, но могут вызывать обеспокоенность как у пациента, так и у врача, если к ним не подготовиться заранее.

Исторический опыт перехода от ПMMA к ГПЛ

Клинические наблюдения начала 1980-х годов часто фиксировали осложнения при резком переходе с линз из ПMMA на ГПЛ с высоким значением Dk. Пациенты часто жаловались на затуманивание зрения, колебания остроты зрения, повышенную светочувствительность и дискомфорт даже при хорошем подборе линз. Нередко наблюдался центральный отек роговицы, видимый при осмотре в щелевой лампе и по данным пахиметрии.

Ключевым выводом из этого опыта стало понимание, что при гипоксии роговице необходимо время для повторной адаптации к нормоксическим условиям. Многие специалисты начали применять поэтапный подход к реабилитации начиная с линз с промежуточным значением Dk, ограничивая время ношения на начальном этапе и постепенно увеличивая его по мере стабилизации состояния роговицы. В более тяжелых случаях вводились интервалы без ношения линз, чтобы дать возможность метаболическим процессам восстановиться.

Сегодня эти уроки могут показаться неактуальными, однако на практике по-прежнему встречаются пациенты, длительно использующие линзы из ПMMA или ГПЛ с очень низким Dk. Так, в апреле 2023 года в одной из клиник, с которой сотрудничает автор, наблюдался пациент.

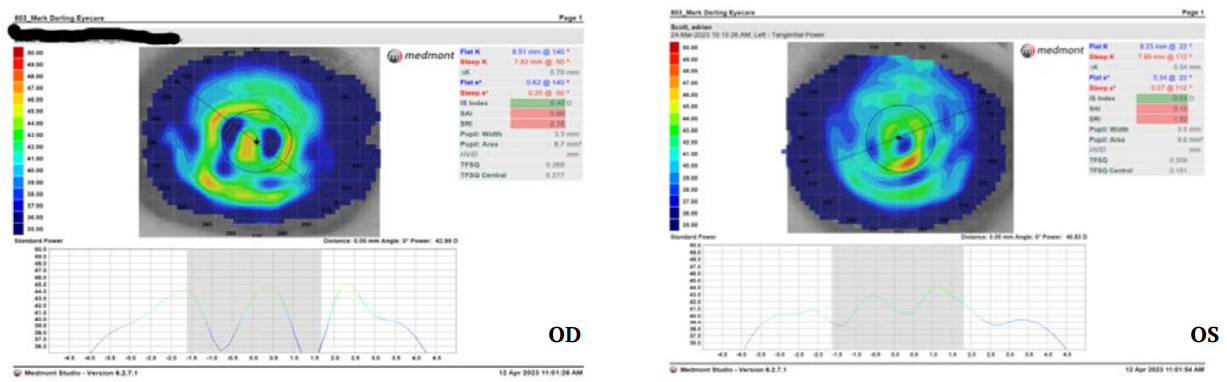

Пациент A. С., 59 лет, носил линзы из ПMMA с 1982 года, начиная с 18-летнего возраста. На рис. 1 изображены корнеотопограммы пациента на фоне ношения линз из ПММА с изменениями рельефа передней поверхности роговицы.

К счастью, у него сохранились исходные параметры линз, поэтому специалисту удалось успешно подобрать ему новые линзы, воспроизведя исходные характеристики в материале Optimum Infinite с Dk 180. Однако адаптация не обошлась без появления некоторых из ранее описанных симптомов.

Рис. 1. Корнеотопограммы правого и левого глаз на фоне ношения контактных линз из ПММА

Fig. 1. Corneotopography maps of the right and left eyes during PMMA contact lens wear

Параллели у пользователей склеральных линз

Склеральные линзы стремительно набрали популярность благодаря своей эффективности в лечении нерегулярной роговицы, выраженного синдрома сухого глаза и заболеваний поверхности глаза. Однако они формируют уникальную среду: между задней поверхностью линзы и роговицей создается глубокий слезный резервуар, который затрудняет диффузию кислорода, даже несмотря на использование материалов с высоким Dk [1].

Ранние поколения склеральных линз часто изготавливали из материалов с Dk меньше 60 [2]. При длительном ношении таких линз, особенно у пациентов с уже скомпрометированной роговицей, например после сквозной кератопластики, может развиваться хроническая гипоксия низкой степени, сходная с той, что наблюдается у пользователей ПMMA. У таких пациентов возможна схожая метаболическая адаптация, проявляющаяся истончением эпителия, стойкими микрокистами и легким отеком.

При переводе таких пациентов на современные материалы с высоким Dk специалисты иногда отмечают кратковременные симптомы, характерные для эффекта реоксигенации. В серию клинических случаев, описанных Кумаром и др. в 2020 году, были включены пациенты после сквозной кератопластики, которым были подобраны склеральные линзы с Dk 100, и уже через 6 часов после ношения наблюдали увеличение толщины роговицы в среднем на 2,99 %, тогда как у здоровых глаз этот показатель составлял менее 1 % [3]. Этот отек был обусловлен нарушенной функцией эндотелия, не справлявшегося с внезапным повышением доступности кислорода и связанными с этим осмотическими сдвигами.

Управление переходным периодом: клинические рекомендации

Для минимизации симптомов реоксигенации и поддержки восстановления роговицы рекомендуется поэтапный подход к ношению линз:

- Ограничьте начальное время ношения: начните с 2–4 часов в день, внимательно наблюдая за признаками отека или дискомфорта.

- При необходимости используйте материалы с промежуточным значением Dk: перед полным переходом на линзы с высоким Dk рассмотрите возможность применения материалов со средним значением кислородопроницаемости.

- Контролируйте толщину роговицы: используйте пахиметрию или оптическую когерентную томографию (ОКТ) переднего сегмента для выявления субклинического отека.

- Поддерживайте здоровье поверхности глаз: увлажняющие капли и антиоксиданты могут способствовать восстановлению эпителия.

- Обучайте пациентов: объяснение основ физиологии помогает сформировать реалистичные ожидания и повысить приверженность к лечению.

Заключение

Переход с линз с низким Dk, будь то ПММА или склеральные линзы ранних поколений, на линзы, изготовленные их современных материалов с высокой кислородопроницаемостью, представляет собой определенные сложности, связанные с метаболической адаптацией роговицы к гипоксии. Реоксигенация вызывает каскад биохимических и осмотических изменений, способных вызвать временные, но клинически значимые симптомы. Исторический опыт перехода на ГПЛ представляет собой ценную основу для управления этими эффектами в современной практике подбора склеральных линз [4]. Осознавая параллели и внедряя структурированные протоколы реабилитации, практикующие специалисты могут обеспечить более безопасную и комфортную адаптацию к линзам нового поколения, изготовленным из высокоэффективных материалов, способствуя долгосрочному сохранению здоровья глаз.

Список литературы

1. Compañ V, Oliveira C, Aguilella-Arzo M, et al. Oxygen diffusion and edema with modern scleral rigid gas permeable contact lenses. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014 Sep 4;55(10):6421– 6429. doi: 10.1167/iovs.14-14038

2. Vincent SJ, Alonso-Caneiro D, Collins MJ. Corneal changes following short-term miniscleral contact lens wear. Cont Lens Anterior Eye. 2014 Dec;37(6):461–468. doi: 10.1016/j.clae.2014.08.002

3. Kumar M, Shetty R, Khamar P, Vincent SJ. Scleral lens-induced corneal edema after penetrating keratoplasty. Optom Vis Sci. 2020 Sep;97(9):697–702. doi: 10.1097/OPX.0000000000001571

4. Jaynes JM, Edrington TB, Weissman BA. Predicting scle ral GP lens entrapped tear layer oxygen tensions. Cont Lens Anterior Eye. 2015 Feb;38(1):44–47. doi: 10.1016/j.clae.2014.09.008

Об авторе

М. КонвейВеликобритания

Мартин Конвей, консультант по профессиональным вопросам «Контамак», член Ассоциации британских медицинских оптиков (FBDO), член Международной ассоциации преподавателей в области контактных линз (FIACLE), член Британской Ассоциации по контактным линзам (FBCLA).

Карлтон Хаус, Шайя Хилл, Сафрон Волдэн, Эссекс, CB11 3AU

Для контактов: Ирина Сандерс, e-mail: irinas@contamac.co.uk

Рецензия

Для цитирования:

Конвей М. Реабилитация роговицы с признаками гипоксии: переход от полиметилметакрилата к материалам контактных линз с высоким значением Dk. The EYE ГЛАЗ. 2025;27(3):255-258. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-3-255-258

For citation:

Conway M. Rehabilitating the Hypoxic Cornea: Transitioning from PMMA to High Dk Contact Lens Materials. The EYE GLAZ. 2025;27(3):255-258. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-3-255-258