Перейти к:

Творческое наследие профессора Эдуарда Сергеевича Аветисова. К 100-летию со дня рождения

https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-3-7-18

Аннотация

Имя профессора Эдуарда Сергеевича Аветисова известно каждому офтальмологу России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для цитирования:

Проскурина О.В., Иомдина Е.Н., Тарутта Е.П. Творческое наследие профессора Эдуарда Сергеевича Аветисова. К 100-летию со дня рождения. The EYE ГЛАЗ. 2021;23(3):7-18. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-3-7-18

For citation:

Proskourina O.V., Iomdina E.N., Tarutta E.P. The Scientific Heritage of Professor Eduard Sergeyevich Avetisov.To the 100th Anniversary of his Birth. The EYE GLAZ. 2021;23(3):7-18. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-3-7-18

В том городе, что создал древний зодчий,

Где смесь одежд, наречий и сердец,

В военный год, на улице

Рабочей Вы родились, трудяга и боец.

Страна мужала, строилась и пела,

И Вы мужали вместе со страной.

Одно на жизнь Вы полюбили дело,

Любимой музе отдались одной.

Москва, Москва, твои первопрестольцы

Не зря давно позвали Вас сюда,

И домом стал Вам Институт Гельмгольца

На много лет... а в общем – навсегда.

Вы новый штрек пробили в эту лаву,

И буйным хмелем забурлило в нем

На весь Союз, на всю планету славу

Вы разожгли невиданным огнем.

И свой Вы путь нашли на стыке нитей,

До самой сути всех вещей дошли.

И свет всех био-, физ- и химоткрытий

В наш маленький предмет Вы привнесли.

Мелькают съезды, пленумы, конгрессы,

Вы всюду там, где блеск идей и стран:

От Риги, Акапулько до Одессы,

От Place Concorde до озера Севан.

Сияет факел юбилейной даты,

Опять среда, опять идет аврал.

Гордимся тем, что Ваши мы солдаты.

Покоя нет! Мы с Вами, Генерал!

Ю.З. Розенблюм,

27.12.1981

23 декабря 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Эдуарда Сергеевича. Вот уже 20 лет профессора Э. С. Аветисова нет с нами.

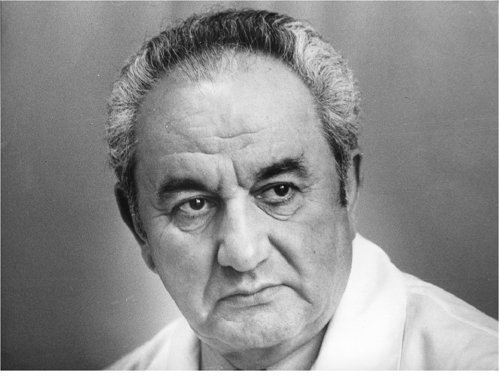

Профессор Аветисов Э. С. – легенда отечественной офтальмологии, легенда НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца, ученый мирового масштаба, в значительной степени определивший развитие основных научных направлений отечественной офтальмологии во второй половине XX века и оставивший нам творческий задел на XXI век; родоначальник выдающейся офтальмологической династии.

Начало творческого пути

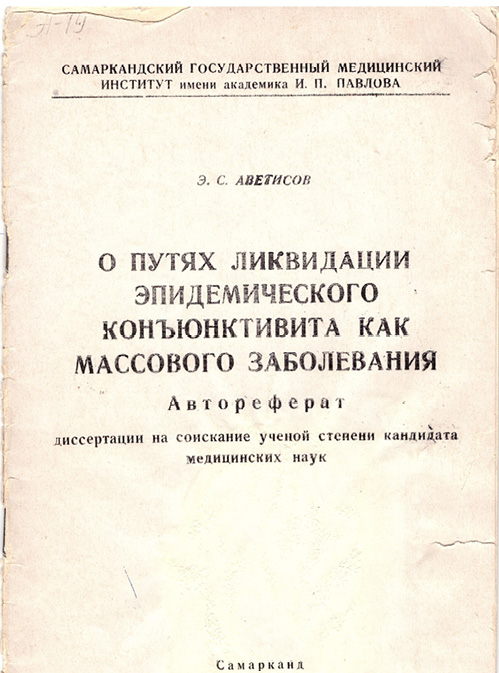

Эдуард Сергеевич родился в прекрасном Самарканде Туркестанской АССР (рис. 1) 23 декабря 1921 года. У стен Регистана прошли его детство и юность. Творческий путь Эдуарда Сергеевича был весьма непростым. Уже в школе он выделялся как блестящий ученик, спортсмен, подающий большие надежды. В 16 лет он стал рекордсменом Советского Союза по метанию диска среди школьников. Закончив школу с отличием, он сначала поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Однако вскоре студента Аветисова призывают в Красную Армию. Вначале он – рядовой боец, а затем курсант Ворошиловской военной авиационной школы. После окончания Великой отечественной войны был уволен в запас и поступил в один из старейших среднеазиатских вузов – Самаркандский государственный медицинский институт им. И. П. Павлова. В 1950 году он окончил лечебно-профилактический факультет (рис. 2) и короткое время работал ассистентом кафедры марксизма–ленинизма (ощущался недостаток в преподавательских кадрах), а потом некоторое время главным врачом и врачом-офтальмологом больницы в древнем Каттакургане, что в 70 км от Самарканда (рис. 3). Затем он продолжил работу на кафедре глазных болезней под руководством проф. Наума Ильича Медведева. Свои научные исследования Э. С. Аветисов начал с изучения актуальной в то время для Средней Азии проблемы эпидемического конъюнктивита Коха – Уикса. И в 1955 году защитил кандидатскую диссертацию «О путях ликвидации эпидемического конъюнктивита как массового заболевания» (рис. 4). Кандидатская диссертация заканчивалась 25!!! выводами, последний из которых гласил, что «материалы, изложенные в работе, убеждают в том, что ликвидация эпидемического конъюнктивита как массового заболевания в ближайшие годы, при условии проведения широких профилактических мероприятий, представляется реальной задачей». И оказался прав.

Рис. 1. Самарканд, площадь Регистан

Fig. 1. Samarkand, Registan Square

Рис. 2. Эдуард Сергеевич и Амалия Семеновна Аветисовы, Самарканд, 1948 год

Fig. 2. Eduard S. Avetisov and Amalia S. Avetisova, Samarkand, 1948

Рис. 3. Старый амфитеатр в Каттакургане

Fig. 3. The old amphitheater in Kattakurgan

Рис. 4. Автореферат кандидатской диссертации Э.С. Аветисова

Fig. 4. Extended abstract of Eduard S. Avetisov’s dissertation

В Самарканде родились сыновья Эдуарда Сергеевича. Старший – Валерий Эдуардович, кандидат медицинских наук, многие годы проработавший бок о бок с отцом. И младший – Сергей Эдуардович, выдающийся офтальмолог, возглавивший институт глазных болезней РАН и ставший впоследствии академиком РАН.

В 1957 году, в возрасте 36 лет, Эдуард Сергеевич покинул родной Самарканд. Легендарный институт глазных болезней им. Гельмгольца опубликовал крошечное объявление о конкурсе на замещение вакантной должности младшего научного сотрудника – что важно, «с предоставлением жилья». Никому не известный в Москве и не имеющий никаких «рекомендателей» и покровителей, доктор Э. С. Аветисов конкурс выиграл.

Дальнейшая судьба Эдуарда Сергеевича неразрывно связана с институтом Гельмгольца.

В Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца Эдуард Сергеевич проработал более 40 лет и прошел путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора института по научной работе, бессменно возглавляя это ответственное направление работы института с 1966 года в течение 35 лет (рис. 5).

14 апреля 1964 на заседании Ученого совета Минского Государственного медицинского института Эдуард Сергеевич защитил докторскую диссертацию на тему «Амблиопия при содружественном косоглазии и ее лечение». Но еще до получения докторской степени в 1961 г. Эдуард Сергеевич возглавил отдел охраны зрения детей и подростков (рис. 6), который он «вырастил» из небольшого отделения по лечению косоглазия, созданного в свое время профессором Л. И. Сергиевским, а позднее возглавляемого профессором Е. М. Белостоцким.

Рис. 5. Э.С. Аветисов в 90-е годы

Fig. 5. Eduard S. Avetisov in the 90s

Рис. 6. Сотрудники отдела охраны зрения в 70-е годы

Fig. 6. Staff of Vision Protection Department in the 70s

Эти 40 лет стали целой эпохой в истории развития названного подразделения института Гельмгольца. В стенах отдела охраны зрения были написаны и выпущены в свет 9 монографий Эдуарда Сергеевича. Несмотря на то, что эти книги вышли давно и уже стали библиографической редкостью, они по-прежнему остаются настольными для большинства офтальмологов, интересующихся проблемами близорукости и глазодвигательных нарушений. До сих пор по всем спорным вопросам мы ищем ответы в зачитанных до дыр, но остающихся такими свежими, книгах Э. С. Аветисова. И почти всегда оказывается, что ответы там есть: обоснованные, аргументированные и потрясающе ясно сформулированные. Спустя почти полвека после публикации монографий следует признать, что в России не вышло ни одного столь же авторитетного издания, посвященного этим проблемам.

Исключение, пожалуй, составляет книга «Зрительные функции и их коррекция у детей» [1], выпущенная в 2005 году под редакцией С. Э. Аветисова, А. М. Шамшиновой, Т. П. Кащенко, написанная, по большей части, учениками Э. С. Аветисова и посвященная памяти учителя.

Основные направления научных интересов

Профессор Э. С. Аветисов и сотрудники возглавляемого им отдела успешно развивали и развивают следующие направления научных исследований.

- Глазодвигательная и бинокулярная патология

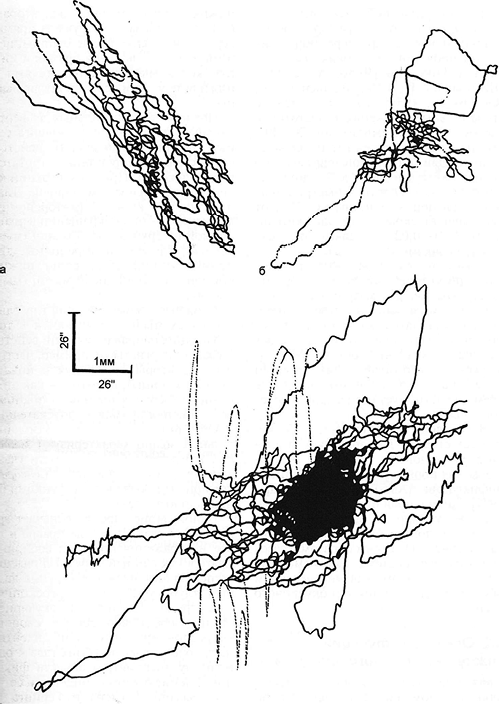

50–60-е годы ХХ столетия отмечались бурным развитием страбологии в мире. В рамках проблемы глазодвигательной и бинокулярной патологии Э. С. Аветисовым открыта новая нозологическая форма амблиопии – дисбинокулярная амблиопия; создана клиническая классификация амблиопии; определены закономерности зрительной фиксации при содружественном косоглазии. В 1967 году издана его монография «Дисбинокулярная амблиопия и ее лечение» [2]. Изучены механизмы бинокулярной адаптации и корреспонденции сетчаток при косоглазии, впервые записано поле бификсации на основе бинокулярной регистрации движений глаз (рис. 7). Совместно с профессором Т. П. Кащенко создана уникальная система методов диплоптики, благодаря которой восстановление зрительных функций повысилось с 30% до 70%. Разработанная проф. Э. С. Аветисовым эффективная схема и тактика предварительного дозирования операции при косоглазии определяла 85–90% успеха. Его пионерские работы в области содружественного косоглазия привели к развитию стройной системы диагностики, оптической коррекции, консервативного и хирургического лечения, которые признаны не только в России, но и во всем мире (рис. 8). Вышедшая в 1977 году монография Э. С. Аветисова «Содружественное косоглазие» [3] остается настольной книгой для каждого офтальмолога. В 1979 году Эдуарду Сергеевичу удалось организовать и провести в Москве международный симпозиум «Нарушения бинокулярного зрения и методы его восстановления (Disorders of binocular vision and methods of its restitution)» (рис. 9). В симпозиуме участвовали ведущие страбологи мира: К. Кюпперс (Германия), Р. Заксенвегер (Германия), Г. Ланг (Швейцария), М. Паркс (США), Б. Баголини (Италия), П. Шамон (Франция). Последний продолжал тесно сотрудничать с отделом в течение 10 лет. Сборник трудов симпозиума был издан на русском и английском языках.

Рис. 7. Запись движений глаз при бинокулярной фиксации. Сверху запись движений правого и левого глаза. Снизу совмещенная запись движений обоих глаз (зона уплотнения – поле бификсации). Цит. по [1]

Fig. 7. Recording of eye movements with binocular fixation. Above is a recording of the movements of the right and left eyes. Below is a combined recording of the movements of both eyes (high-density zone is a bifixation field). Cit. by [1]

Рис. 8. Э.С. Аветисов консультирует ребенка с косоглазием

Fig. 8. Eduard S. Avetisov consults a child with strabismus

Рис. 9. Участники симпозиума «Нарушения бинокулярного зрения и методам его восстановления», 1979 год

Fig. 9. Participants of “Disorders of binocular vision and methods of its restitution” conference, 1979

- Нистагм

Совместно с д. м.н. И. Л. Смольяниновой и проф. С. Л. Шаповаловым впервые была разработана комплексная система восстановления зрительных функций у больных с этой тяжелой патологией, считавшейся ранее неизлечимой. В 2001 была издана последняя книга Эдуарда Сергеевича «Нистагм» [4] – единственное российское издание по этой теме, предназначенное для офтальмологов (рис. 10).

Рис. 10. Последняя книга Э.С. Аветисова «Нистагм»

Fig. 10. The last book by Eduard S. Avetisov – “Nystagmus”

- Рефрактогенез и коррекция рефракционных нарушений

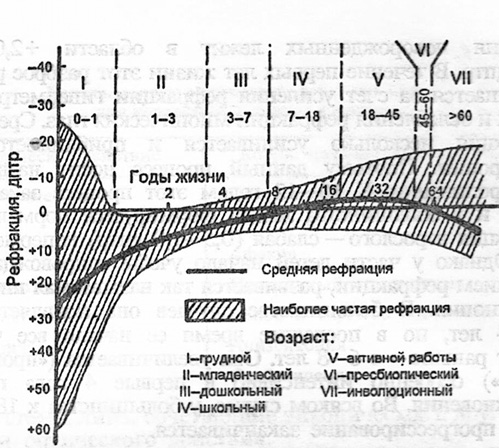

В 1974 и в 1981 годах вышли сборники «Проблемы (проблема) рефракции глаза» – интереснейшее чтение для специалиста, интересующегося этой темой [5][6]. В 1981 году Э. С. Аветисов в соавторстве с Ю. З. Розенблюмом издал монографию «Оптическая коррекция зрения» [7]. На страницах этой книги впервые было сформулировано положение о тактической и стратегической целях коррекции. «Следует различать непосредственное влияние очков на остроту зрения и зрительную работоспособность – “тактический” эффект коррекции и влияние их на динамику рефракции и некоторые болезненные состояния глаз (астенопия, псевдомиопия, амблиопия, косоглазие) – “стратегический” эффект коррекции. Второй эффект в известной мере реализуется через первый». Здесь же впервые была опубликована схема развития рефракции в детском возрасте, ставшая впоследствии классической. Позднее эта схема отразила более поздние возрастные периоды, вплоть до преклонных лет (рис. 11). В 1981 году, к 60-летию Эдуарда Сергеевича, был издан сборник «Динамическая рефракция глаза в норме и при патологии». В первой и главной статье этого сборника Э. С. Аветисов рассуждает о динамической рефракции и о связанных с ней основных понятиях. Здесь же Эдуард Сергеевич пишет об эмметропии: «Очевидно, эмметропическая рефракция – это в сущности фикция. Можно говорить только о рефракции, близкой к эмметропии» [8].

Рис. 11. Схема возрастной динамики рефракции. Черная линия – поперечный срез рефракции. Заштрихованная зона – область, в которую укладываются 75% всех глаз в данном возрасте

Fig. 11. Scheme of age-related refraction dynamics. The black line is a cross-section of refraction. The shaded area represents 75% of all eyes at a given age

- Близорукость как одна из основных причин инвалидности по зрению

Трехфакторная теория формирования миопии у детей проф. Э. С. Аветисова служит основой и надежным ориентиром в современных научных исследованиях этой аномалии рефракции. Наследственное предрасположение, нарушение аккомодации, слабость склеры – по каждому из этих направлений Эдуард Сергеевич развернул глубокие исследования с привлечением специалистов фундаментальной науки – генетиков, физиков, химиков, морфологов. Эти исследования открыли новые пути профилактики миопии и предотвращения ее осложнений. Особенно широкий аспект исследований проведен по склеральной оболочке глаза. Комплекс биохимических, биомеханических и морфологических исследований позволил обосновать и предложить различные виды склероукрепляющих вмешательств (склеропластика по методу Аветисова – Тарутты, инъекция склероукрепляющая (ИСУ)), позволяющих остановить или задержать прогрессирование миопии и ее переход в осложненную форму у большинства больных. Монография Э. С. Аветисова «Близорукость» была издана дважды, в 1986 и в 1999 [9] году, и даже переведена на сербский язык.

В декабре 1988 года Эдуард Сергеевич и его сотрудники организовали международный симпозиум по миопии. Для участия в нем в заснеженную и очень морозную Москву приехали ведущие специалисты по миопии со всего мира – от США, Великобритании, многих Европейских стран до Японии, Индии и Китая. Труды симпозиума были изданы на русском и английском языках, а продолжающееся до сих пор международное сотрудничество Института в области миопии было во многом заложено именно на той, несмотря на морозы, очень теплой и дружественной профессиональной встрече.

- Офтальмоэргономика зрительно-напряженного труда и промышленная офтальмоэргономика

Создание и развитие этого направления в офтальмологии стало особенно актуальным в век новых промышленных технологий и повсеместной компьютеризации трудовой деятельности человека. Сам термин «офтальмоэргономика» возник в СССР, впервые появившись на обложке одноименного сборника научных трудов в 1976 году (рис. 12) [10]. Еще один сборник «Офтальмоэргономика и оптометрия» вышел в 1988 году [11]. А в 1991 году в Москве был проведен международный симпозиум «Офтальмоэргономика: итоги и перспективы».

Рис. 12. Термин «офтальмоэргономика» впервые появился на обложке сборника научных трудов, 1976 год

Fig. 12. The term “ophthalmic ergonomics” first appears on the cover of a collection of scientific papers, 1976

- Лазеры в офтальмологии

Разработка и внедрение диагностических и лечебных лазеров в офтальмологии. Создание лазерплеоптики и нового метода функционального лечения миопии с помощью низкоинтенсивной лазерстимуляции цилиарного тела.

- Биомеханика глаза

Связь руководимых Э. С. Аветисовым научных работ с фундаментальными исследованиями, направленными на изучение биомеханических свойств корнеосклеральной оболочки глаза, способствовали появлению нового направления в офтальмологии – биомеханики глаза. Впервые проведенные еще при Эдуарде Сергеевиче межрегиональные научно-практические конференции с участием иностранных специалистов привлекали большое число участников. Регулярные конференции «Биомеханика глаза» проводились благодаря лидеру этого направления и сотруднику возглавляемого Эдуардом Сергеевичем отдела профессору, доктору биологических наук Е. Н. Иомдиной. Материалы конференций «Биомеханика глаза» издавались на русском и английском языках.

Школа

Те, кому посчастливилось работать с Э. С. Аветисовым, навсегда считают себя представителями его школы. Ученики Эдуарда Сергеевича – его аспиранты, докторанты – работают во всех уголках нашей необъятной родины и ближнего зарубежья. Некоторые из них возглавили собственные научные направления. Вспомним профессоров Ю. З. Розенблюма (Москва), С. Л. Шаповалова (Москва), М. М. Тарасцову (Смоленск), О. Г. Левченко (Ташкент), наших выдающихся современников – профессоров Т. П. Кащенко (Москва), А. А. Шакаряна (Ереван), А. А. Юсупова (Самарканд) и многих других.

Под руководством Эдуарда Сергеевича Аветисова было выполнено более 120 (!) докторских и кандидатских диссертаций. Эти работы всегда отличались не только формальной научной новизной и практической значимостью, но и свежестью мысли, тщательностью исполнения и надежной фактологической базой.

Некоторые из работ диссертантов профессора Э. С. Аветисова стали классическими, а практические результаты этих исследований стали рутинной офтальмологической практикой: упражнения со сменными линзами по Э. С. Аветисову – К. А. Мац, тактика дозирования операций по поводу косоглазия по Э. С. Аветисову – Х. М. Макхамовой, склеропластика по Э. С. Аветисову – Е. П. Тарутте, методика восстановления рефлекса бификсации по Э. С. Аветисову – Т. П. Кащенко, гимнастика для глаз по Э. С. Аветисову, локальные засветы по Э. С. Аветисову…

Организация службы охраны зрения

Вместе с профессором А. В. Хватовой (с 1969 по 1991 год являлась главным детским офтальмологом СССР), профессором Е. И. Ковалевским (главным детским офтальмологом Москвы) Эдуард Сергеевич Аветисов, бывший в то время еще и главным детским офтальмологом РФ, стал одним из создателей в СССР уникальной системы охраны зрения детей, которой нет ни в одной другой стране мира (рис. 13).

Рис. 13. В центре фото Е.И. Ковалевский, Э.С. Аветисов, А.В. Хватова

Fig. 13. E.I. Kovalevsky, E.S. Avetisov and A.V. Khvatova are in the center of the photo

Благодаря усилиям этих выдающихся ученых, которые являлись также блестящими организаторами здравоохранения, в июне 1974 года вышел приказ МЗ СССР «О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению офтальмологической помощи детям», который очень обстоятельно регламентировал все аспекты работы в области детской офтальмологии, предполагал активизацию научных исследований по этой теме, а также содержал особое положение о кабинетах охраны зрения детей. И уже в 1975 году вышла книга Э. С. Аветисова «Охрана зрения детей» [12].

Буквально с нуля были созданы кабинеты охраны зрения детей: республиканские, областные, районные, городские, специализированные детские сады и санатории.

Было организовано обучение специалистов для этих кабинетов – врачей-офтальмологов и медицинских сестер-ортоптистов. На двухнедельные курсы повышения квалификации (декадники), посвященные охране зрения детей, в отдел Э. С. Аветисова приезжало более 100 офтальмологов ежегодно.

В помощь работникам кабинетов охраны зрения в 1986 году была выпущена книга «Руководство по детской офтальмологии», которая, по сути, стала подробным методическим пособием для каждого детского офтальмолога и остается таковой по сей день [13]. Долгие годы система охраны зрения детей надежно работала во всех регионах Советского Союза, что позволило сотням тысяч детей с нарушениями зрения получить настоящую путевку в жизнь.

Тяжелые времена переживала служба охраны зрения детей в 90-е годы, когда она была почти разрушена. Сегодня под руководством и при активном участии НМИЦ ГБ им. Гельмгольца (главного специалиста-офтальмолога МЗ РФ академика В. В. Нероева и главного детского офтальмолога проф. Л. А. Катаргиной) повсюду в России возобновляется работа кабинетов охраны зрения детей и подростков, они оснащаются новой диагностической и лечебной аппаратурой, укрепляются штаты; развивается сфера санаторно-курортного лечения детей с офтальмопатологией. Немалую роль в этом играют сотрудники отдела, созданного Э. С. Аветисовым.

Международное сотрудничество и организаторская деятельность

Э. С. Аветисов был избран действительным членом Международной Академии офтальмологии (Academia Ophthalmologica Internationalis, AOI). В члены этой организации тогда входили 50 самых выдающихся офтальмологов мира. Эдуард Сергеевич был членом совета Европейского общества офтальмологов, членом Международной и Европейской страбологических ассоциаций, Международного офтальмоэргономического общества, почетным членом Чехословацкого медицинского общества им. Пуркинье, медицинского общества Монгольской Народной Республики, научных обществ офтальмологов Германской Демократической Республики, Народной Республики Болгарии, Польской Народной Республики, Кубы. Осуществлял тесное научное сотрудничество с офтальмологами многих стран мира, в том числе с немецкими, французскими, американскими, югославскими и болгарскими коллегами. Он часто участвовал в международных конференциях и конгрессах (рис. 14, 15), организовывал всесоюзные конференции и международные симпозиумы с участием большого числа зарубежных специалистов. Почти 20 лет (с 1972 г. по 1991 г.) Э. С. Аветисов был председателем Правления Всесоюзного научного общества офтальмологов. Он готовил и проводил Всесоюзные съезды офтальмологов, каждый из которых был значительным событием в профессиональном офтальмологическом сообществе: III съезд в Киеве, 1973; IV – в Ташкенте, 1979; V – в Ашхабаде, 1985. Был членом экспертной комиссии ВАК при Совете Министров СССР. Эдуарду Сергеевичу были присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки РФ, Узбекской ССР, Армянской ССР. В 1977 году он был удостоен Премии СССР им. М. Авербаха. Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени (рис. 16).

Рис. 14. II национальный конгресс по офтальмологии с международным участием, Варна 1975 г. За трибуной Э.С. Аветисов, в центре снимка Т.И. Ерошевский

Fig. 14. II National Congress of Ophthalmology with international participation, Varna, 1975. Eduard S. Avetisov is behind the podium, T.I. Eroshevsky is in the center of the photo

Рис. 15. Э.С. Аветисов в президиуме конференции

Fig. 15. Eduard S. Avetisov in the committee of the conference

Рис. 16. Редкий снимок. На груди Э.С. Аветисова его награды

Fig. 16. A rare photo – Eduard S. Avetisov with awards on his chest

Воспоминания коллег и учеников

Профессор, доктор медицинских наук Тамара Павловна Кащенко

1962 год… Институт глазных болезней им. Гельмгольца. Много аспирантов первого года – и все почему-то идут к Аветисову Э. С. Победило стадное чувство, тоже пошла, а оказалось – так и надо было поступить.

Эдуард Сергеевич четко планирует исследование. Почти готовая аннотация диссертационной работы каждому. Но следует заметить, что вначале было «испытание»: изучить литературу по теме исследования и доложить на заседании отдела аналитический обзор литературы. Ответственность! И двойной резон: изучение состояния вопроса, с одной стороны, и выявление способности аспиранта к аналитическому мышлению – с другой.

Своей увлеченностью научными исследованиями он увлекал других.

Из воспоминаний: Эдуарда Сергеевича срочно вызывают в Минздрав. Запланированную консультацию пациентов поручает группе аспирантов (доверял!). Страшно! Выбираем старшего, который после осмотра будет в роли главного озвучивать решение. Тревожно, ответственно, но… получилось. Докладываем по возвращении.

Эдуард Сергеевич уезжает в командировку, свобода!.. Но ни разу не было мысли о безделье, только бы успеть все порученное сделать в его отсутствие, не подвести.

Оставались на работе дольше, чем в его присутствии. Были ситуации: поздно… двери института закрыты. Звонить дежурному?! Прыгали в снег из окон… первого, слава богу, этажа.

При просмотре аспирантских работ умел выбрасывать лишнее: но делал это деликатно, говоря: «Еще используете в другой раз» (чтобы не обидеть).

Умение Эдуарда Сергеевича принимать решения и найти выход, причем победный, – это было ему свойственно.

Научные среды – волнующий, наполненный смыслом день! – отчеты, апробации, научные доклады, обсуждения, вопросы и ответы. Выступать перед своими – особенное волнение. Как контрастный душ!

Сказать Эдуарду Сергеевичу можно было все; понимал, задумывался, вспыхивал, но всегда был отходчив и великодушен. Приносил извинения, если чувствовал, что не прав. Было неловко за свою оплошность и досадно, что заставили его волноваться.

А как увлеченно велись обсуждения по каким-либо темам! Повторить бы сейчас и услышать вновь стройную логику его мыслей! О несогласии говорили открыто. Его доверие окрыляло, вселяло уверенность; с ним было надежно.

Какими захватывающими, наполненными глубоким смыслом были его лекции, выступления на научных собраниях!

Его семья, супруга Амалия Семеновна всегда были поддержкой аспирантам и сотрудникам. Амалия Семеновна умела все объяснить и была нашим советчиком.

Встреча с Эдуардом Сергеевичем Аветисовым на нашей жизненной дороге, казалось бы случайная, и многолетняя работа с ним – это Дар Судьбы! Чуткий, все понимающий, с удивительным чувством такта!

Спасибо вам, дорогой Эдуард Сергеевич, за все!

Доктор биологических наук

Татьяна Афанасьевна Корнюшина

В 70-е годы двадцатого столетия на базе отдела охраны зрения детей Московского НИИ глазных болезней им. Гельмгольца была создана проблемная лаборатория по изучению миопии. Для изучения этой проблемы были привлечены дополнительные специалисты, в том числе гистологи, биохимики, биомеханики, генетики, оптики.

Необыкновенная творческая и дружелюбная обстановка царила в отделе. Каждый сотрудник был неповторимой индивидуальностью, но над всеми господствовала одна воля – воля созидания и доброжелательности. Это была воля выдающегося человека – Эдуарда Сергеевича Аветисова. Без мелочной опеки и дисциплинарного контроля отдел работал как единый организм. Молодые сотрудники и маститые ученые на равных обсуждали новые разработки и полученные результаты, долго засиживаясь на работе.

Основным контролем деятельности сотрудника были результаты его работы. Они обсуждались на еженедельных конференциях, которые проходили по средам, ровно в 9:00. Сначала общая информация о больных и операциях, а затем обязательно научный доклад одного из сотрудника отдела. Доложить о своей работе перед сотрудниками, и особенно перед Эдуардом Сергеевичем, было очень ответственно и волнительно. Как бы ни доложил новичок, Эдуард Сергеевич никогда и никому не позволял делать язвительные выпады в его адрес; только конкретные вопросы и конструктивные рекомендации.

Не все принималось Эдуардом Сергеевичем с первого раза. Необходимо было доказать важность выбранной темы. Только конкретные результаты работы, обоснованные доказательства могли его убедить в правильности выбранного направления. Настоящего ученого отличает то, что он не диктует свою волю молодым сотрудникам, а выслушивает их мнение, обсуждает с ними спорные вопросы. Для меня эти обсуждения были бесценными, так как общение с Эдуардом Сергеевичем позволяло по-другому смотреть на проблему: с ним все было ясно, конкретно, логично. Эти встречи были для нас, молодых специалистов, самой лучшей школой.

Эдуард Сергеевич ценил мнение сотрудников отдела при обсуждении написанных им глав монографии, которые он читал нам на конференциях по средам. Соратники, окружавшие Эдуарда Сергеевича, – выдающиеся ученые И. Л. Смольянинова, Н. Ф. Савицкая, Т. П. Кащенко, Ю. З. Розенблюм, С. Л. Шаповалов, С. Я. Фридман – были его единомышленниками, они создавали обстановку, благоприятную для творческой работы.

В отделе появлялись новые разработки по использованию низкоэнергетических лазеров, которыми занимался С. Л. Шаповалов, организовывались экспедиции, возглавляемые Ю. З. Розенблюмом, по исследованию близорукости у школьников, проживающих в северных и южных регионах Советского Союза. Э. С. Аветисов, Л. С. Урмахер, Ю. З. Розенблюм создали новое научное направление – офтальмоэргономику. В рамках этой работы было обследовано несколько тысяч работников, занятых зрительно-напряженным трудом на предприятиях Москвы и Подмосковья.

Съезды, конференции, международные симпозиумы проходили под руководством Э. С. Аветисова. В отделе постоянно было много аспирантов, в том числе из разных республик СССР и зарубежья, научная, творческая жизнь кипела в отделе.

Я проработала в отделе охраны зрения детей и подростков 33 года. За эти годы я занималась оптометрией и офтальмоэргономикой, была во всех экспедициях. Эдуард Сергеевич был научным руководителем моей кандидатской диссертации и научным консультантом докторской диссертации.

Я благодарна судьбе за то, что мне повезло работать в отделе охраны зрения детей и подростков, возглавляемом великим ученым и мудрым человеком Эдуардом Сергеевичем Аветисовым, в период необычайного творческого подъема, который был в те годы.

Кандидат медицинских наук Халида А. Раджабли, Монреаль, Канада

Хочу вспомнить то отдaленное от наших дней половиной века время, когда я в числе четырех первых аспирантов попала под его доброе научное руководство. Хотелось бы подчеркнуть это слово «доброе», потому что мне, как никому, посчастливилось испытать его деликатность на себе. В институте им. Гельмгольца Эдуард Сергеевич не только руководил аспирантами, но и заведовал отделом охраны зрения детей. Во время прохождения мною практики в его отделе он предложил мне работу. Будучи убежденной в своей неопытности в этой области, я отказалась. Однако пообщавшись с другими аспирантами и врачами и ощутив их удивление моему поступку, я поняла, что сделала ошибку. Набравшись смелости, я отправилась к Эдуарду Сергеевичу и сказала, что очень хотела бы работать под его руководством. Я ожидала какого-то порицания, но его не последовало. Я до сих пор помню мое тогдашнее изумление его доброте и пониманию, только ему присущему чувству такта, когда он без лишних слов приступил к руководству моей диссертацией и стал давать мне первые рабочие указания. С благодарностью и молодым энтузиазмом я тут же окунулась в работу. Книги в институтской библиотеке, ежедневные исследования, изучение аппаратуры – все ложилось в драгоценную копилку знаний. Но самым главным источником знаний были обширнейшие консультации, даваемые Эдуардом Сергеевичем дважды в неделю, которые длились с 9 часов утра до 5 часов вечера. Вот это была настоящая и бесценная школа знаний. Хочу подчеркнуть, что помимо своих обязанностей он лично занимался с сотрудниками отделения вариационной статистикой, благодаря чему все аспиранты научились самостоятельно обрабатывать свой материал при подготовке диссертации. А какие интересные он читал лекции! Как великолепно выступал на ученых советах! Никогда не забуду свое удивление, когда я, приводя в порядок книги на его столе по его просьбе, обнаружила листок, озаглавленный «Неотложные дела», а этих дел было 41! И когда он только успевал? Я счастлива и благодарна судьбе, что в моей жизни состоялась встреча с настоящим ученым, истинным интеллигентом, человеком огромной культуры, истинной доброты и великодушия и просто Человеком с большей буквы – Эдуардом Сергеевичем Аветисовым. Светлая ему память!

Академик РАН, профессор Сергей Эдуардович Аветисов, сын

Главное, что меня больше всего поражало в отце, – его фантастическая работоспособность. Он был настоящим ученым старой закалки, ученым до мозга костей, настоящим трудоголиком и мастером своего дела. И потому, я думаю, он был весьма счастливым человеком. Ему удалось реализовать свои творческие планы и идеи, воспитать поколения учеников, создать новые научные направления. При этом не отдаляясь от семьи, жены и детей, а наоборот – встречая со стороны близких полную поддержку и понимание. Наша мама неизменно обеспечивала ему надежный тыл: все коллеги отца точно знали, что за эту сторону жизни Эдуард Сергеевич может быть абсолютно спокоен. Мама взяла на себя решение всех бытовых вопросов нашей семьи, оставив отцу время и силы на научную деятельность. И никогда не роптала: ни тогда, когда он сорвал всю семью с насиженного места в теплом Самарканде, ни потом, когда мы вчетвером 8 лет ютились в одной комнате в коммуналке, ни в периоды его частых отлучек в заграничные командировки, ни в повседневной жизни, целиком и полностью подчиненной научной деятельности… Я видел, как работает отец. Мы жили прямо в институте, и многие другие семьи сотрудников тоже. По двору, где мы играли с мальчишками, проходили в клинику пациенты. Знаменитые профессора, которых наше студенческое поколение знало по их научным работам и воспоминаниям учеников, были мне знакомы с детства. Некоторых я побаивался, потому что они были очень строгими и делали нам замечания. Это была моя жизнь, и она ею осталась. Для нас с братом Валерием (сейчас его, к несчастью, уже нет в живых) папина работа была настолько привычна и естественна, что мы сами не заметили, как тоже разделили его увлеченность офтальмологией. Разделили и другое – умение отдавать себя этой работе полностью, в «ненормированном» режиме. Отец терпеть не мог ездить на дачу и вообще отдыхать, считал это никчемной тратой времени. Возвращался с работы в восьмом часу вечера, наскоро обедал, листая офтальмологические журналы, и снова до глубокой ночи сидел за письменным столом. И умел, как стеной, отгораживаться от любых бытовых шумов (двое детей и двое взрослых в одной комнате коммуналки – серьезное испытание даже для самых крепких нервов). Просто не считал эти помехи поводом для того, чтобы снизить раз и навсегда определенный для себя ритм жизни в науке.

Умеющий постичь самую суть

Профессор Аветисов Э. С. был человеком широкой эрудиции и удивительной работоспособности. Для него не существовало суббот, воскресений, праздников и отпусков. В любой день он был на рабочем месте в 1-м кабинете 3-го корпуса института им. Гельмгольца. Он был пытливым исследователем, бесконечно преданным науке, умеющим найти самое главное, постичь самую суть, выйти за рамки устоявшихся взглядов, его отличал революционный подход к проблемам патогенеза и лечения глазных болезней. Там, где, казалось бы, отсутствует какая-либо проблематика, он находил пустоты теории и практики и видел перспективу. Именно об этом последняя «Ода Эдуарду Сергеевичу», написанная профессором Ю. З. Розенблюмом 23.12.2000.

Земля простится со столетьем,

Но что нам новый год и век!

Наш главный праздник – двадцать третье,

И Вы – наш Главный Человек.

Вы в добровольном заточеньи

(случилось так на этот раз)

Встречаете свой день рожденья,

Чтоб испытать, наверно, нас.

И мы Ваш вызов принимаем,

Все Ваши дочки и сыны,

И Вам на верность присягаем

Средь непривычной тишины.

И как Вы обойдетесь с миром,

Нам все едино по нутру:

Вас примем строгим командиром,

Так и наставником-гуру.

Так будьте же самим собою

И опирайтеся на нас:

Мы к вечному готовы бою,

Ваша пехота и спецназ.

Продолжение идей

Сейчас отдел патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики возглавляет проф. Е. П. Тарутта. Основные направления научной деятельности отдела остались прежними. Отдел занимается не только проблемами детского возраста, но и зрительными нарушениями у взрослых. Основными направлениями научной и практической деятельности отдела являются проблемы бинокулярного зрения и глазодвигательные нарушения; проблемы близорукости – врожденной и приобретенной и свойственные ей функциональные и органические изменения. В последние годы отдел обогатился достижениями в разработке методов объективной рефрактометрии, исследовании периферической рефракции, разработке и усовершенствовании оптических методов профилактики миопии и ее прогрессирования, новых материалов и методов склероукрепляющего лечения. Сотрудники отдела продолжают заниматься нистагмом и способами улучшения зрительных функций, зрительной работоспособности и адаптации при этом сложном состоянии. Работает кабинет функционального лечения. Под руководством профессора Е. Н. Иомдиной ведутся активные лабораторные и экспериментальные исследования.

Отмечая 100-летие со дня рождения Эдуарда Сергеевича Аветисова и вспоминая его, мы продолжаем общаться с ним живым, одухотворенным, одарившим нас нескончаемыми научными идеями. Мы стараемся оценить свои научные достижения глазами Эдуарда Сергеевича – самого строгого и самого справедливого нашего критика.

Ниже мы приводим список литературы на случай, если Вам захочется вновь прочесть эти работы, посмотреть свежим взглядом. Уверяем, Вы вновь сделаете для себя много полезных открытий.

Список литературы

1. Зрительные функции и их коррекция у детей. Под ред. Аветисова С. Э., Кащенко Т. П., Шамшиновой А. М. М.: Медицина, 2005.

2. Аветисов Э.С. Дисбинокулярная амблиопия и ее лечение. М.: Медицина, 1968.

3. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977.

4. Аветисов Э.С. Нистагм. М.: ГЕОТАР-МЕД, 2001.

5. Розенблюм Ю.З., Дудникова Л.К. Проблема рефракции глаза: научный обзор. М., 1974.

6. Аветисов Э.С. Проблемы рефракции глаза: научный обзор. М., 1981.

7. Аветисов Э.С., Розенблюм Ю.З. Оптическая коррекция зрения. М.: Медицина, 1981.

8. Аветисов Э.С., Розенблюм Ю.З. Динамическая рефракция глаза и ее основные понятия. В кн.: Трутнева К.В., ред. Динамическая рефракция глаза в норме и при патологии. М.; 1981: 17–33.

9. Аветисов Э.С. Близорукость. М.: Медицина, 1999.

10. Аветисов Э.С. Офтальмоэргономика: сборник научных трудов. М.; 1976.

11. Аветисов Э. С. Офтальмоэргономика и оптометрия: сбор ник научных трудов. М.; 1988.

12. Аветисов Э.С. Охрана зрения детей. М.: Медицина, 1975.

13. Аветисов Э. С, Ковалевский Е.И., Хватова А. В. Руководство по детской офтальмологии. Москва, Медицина,1987.

Об авторах

О. В. ПроскуринаРоссия

Проскурина О.В., доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики

Е. Н. Иомдина

Россия

Иомдина Е.Н., доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения

и офтальмоэргономики

Е. П. Тарутта

Россия

Тарутта Е.П., доктор медицинских наук, профессор, начальник отдела патологии рефракции, бинокулярного зрения и офтальмоэргономики

Рецензия

Для цитирования:

Проскурина О.В., Иомдина Е.Н., Тарутта Е.П. Творческое наследие профессора Эдуарда Сергеевича Аветисова. К 100-летию со дня рождения. The EYE ГЛАЗ. 2021;23(3):7-18. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-3-7-18

For citation:

Proskourina O.V., Iomdina E.N., Tarutta E.P. The Scientific Heritage of Professor Eduard Sergeyevich Avetisov.To the 100th Anniversary of his Birth. The EYE GLAZ. 2021;23(3):7-18. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-3-7-18