Перейти к:

Дифференцированный подход к тактике хирургического лечения идиопатических макулярных разрывов

https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-4-12-16

Аннотация

Актуальность. Основным принципом современной витреоретинальной хирургии при первичных макулярных разрывах является проведение трехпортовой витрэктомии 25 или 27G с последующим прокрашиванием и удалением внутренней пограничной мембраны с тампонадой витреальной полости газом или воздухом. Однако не у всех пациентов удается получить функциональный результат при достижении анатомического эффекта.

Цель. Представление клинических случаев хирургического лечения идиопатических макулярных разрывов с дифференцированным подходом к их лечению.

Материалы и методы. Проведен анализ четырех пациентов с первичным идиопатическим макулярным разрывом (ИМР), различным по срокам образования, диаметру и наличию у пациента сопутствующей патологии, с дифференциальным подходом к хирургическому лечению.

Результаты. Результаты хирургического лечения оценивали через 14 дней и через 1 месяц. Во всех клинических случаях после хирургического лечения наблюдали положительный анатомический результат в виде блокирования ретинального дефекта. Острота зрения с коррекцией в среднем увеличилась с 0,08 ± 0,05 до 0,4 ± 0,05.

Заключение. Анализ представленных клинических случаев ярко демонстрирует необходимость своевременного и дифференцированного подхода к лечению больных с ИМР с учетом этиологии патологического процесса, срока существования, сопутствующей и общесоматической патологии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Шамратов Р.З., Рамазанова Л.Ш., Напылова О.А. Дифференцированный подход к тактике хирургического лечения идиопатических макулярных разрывов. The EYE ГЛАЗ. 2021;23(4):12-16. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-4-12-16

For citation:

Shamratov R.Z., Ramazanova L.Sh., Napylova O.A. Differentiated Approach to Strategies of Surgical Treatment of Idiopathic Macular Holes. The EYE GLAZ. 2021;23(4):12-16. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-4-12-16

Введение

Патология макулярной области сетчатки устойчиво занимает ведущие позиции в структуре слабовидения взрослого населения развитых стран. Одним из таких нарушений, приводящих к ухудшению центральной остроты зрения, является идиопатический макулярный разрыв (ИМР) [1]. Макулярный разрыв – это дефект фовеолярной области сетчатки округлой или овальной формы, приводящий к снижению центральной остроты зрения, возникновению метаморфопсий и центральной скотомы [2][3]. Ввиду отсутствия каких-либо теоретических обоснований и невозможности целенаправленной доставки лекарственных препаратов к макуле медикаментозного лечения макулярных разрывов не существует [4]. Общепризнанным методом лечения на данный момент остается эндовитреальная хирургия, которая заключается в проведении трехпортовой витрэктомии 25 или 27G с последующим прокрашиванием и удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ) с тампонадой витреальной полости газом или воздухом [4][5].

Развитие и совершенствование микроинвазивной витреальной хирургии способствовало разработке активных подходов к лечению ИМР. Наибольший интерес на сегодняшний день представляет применение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP – Platelet-Rich Plasma) [6], и нового типа обогащенной тромбоцитами плазмы – аутологичной кондиционированной плазмы (ACP). Механизм действия последних методов заключается в образовании фибриновой пленки, которая способствует нормальной клеточной инфильтрации моноцитов, фибробластов и других клеток, играющих важную роль в репарации тканей. Однако успех хирургического лечения зависит не только от метода и техники хирурга, но и во многом от диаметра, давности существования разрыва, сопутствующей патологии, возраста пациента. Это требует дифференцированного подхода к решению проблем у пациентов с макулярной патологией [7–9].

Материалы и методы

Мы проанализировали результаты лечения 4 пациентов (4 глаза) с первичным ИМР, различным по тактике хирургического лечения.

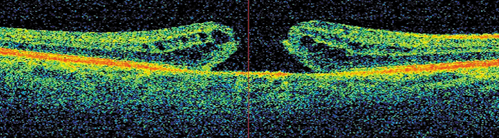

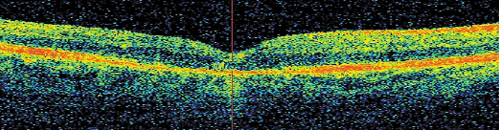

Клинический пример № 1. Пациентка С., 59 лет, обратилась с жалобами на снижение остроты зрения правого глаза вдаль и вблизи, сильно выраженное искажение линий и предметов на фоне полного соматического благополучия. Анамнез: вышеуказанные жалобы появились 1 месяц назад. Ранее операций на глазах не было. Диагноз: идиопатический макулярный разрыв 4-й степени по Gass правого глаза. До операции максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) 0,06 эксцентрично. По данным оптической когерентной томографии (ОКТ): минимальный диаметр сквозного дефекта нейроэпителия – 426 мкм, максимальный диаметр – 952 мкм (рис. 1). По данным микропериметрии: среднее значение центральной светочувствительности – 19,8 дБ, в зоне разрыва – 10 дБ. Наблюдается абсолютная скотома в центре фовеа. Пациентке была выполнена микроинвазивная субтотальная витрэктомия с применением АСР (аутологичная кондиционированная плазма) с тампонадой витреальной полости воздухом. Первые трое суток пациентка находилась в положении «лицом вниз».

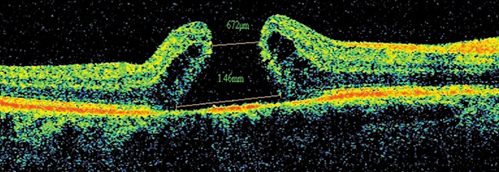

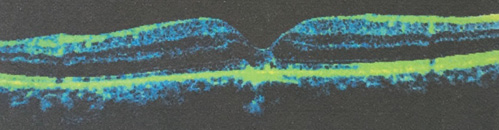

Клинический пример № 2. Пациент П., 67 лет, жалобы на «серое пятно» перед левым глазом, снижение светочувствительности. Очковая коррекция не помогает. Анамнез: указанные выше жалобы появились около 8 месяцев назад. Офтальмологических операций не было. Диагноз: большой первичный макулярный разрыв 4-й степени по Gass левого глаза. МКОЗ до операции 0,05 эксцентрично. По данным ОКТ: минимальный диаметр разрыва – 672 мкм, максимальный диаметр – 1460 мкм, с приподнятыми отечно-кистозными краями (рис. 2). Данные микропериметрии: среднее значение центральной светочувствительности – 15,9 дБ. Пациенту была выполнена микроинвазивная субтотальная витрэктомия с применением технологии PRP (platelet-rich plasma) с тампонадой витреальной полости воздухом. Первые трое суток пациент принимал положение «лицом вниз».

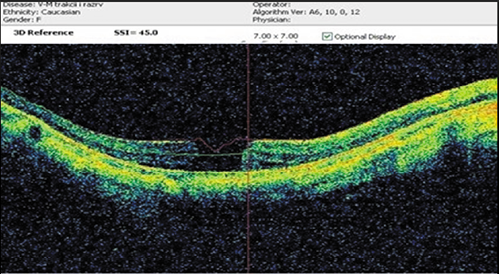

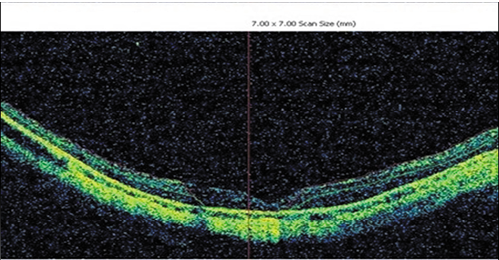

Клинический пример № 3. Пациент Т., 57 лет, обратился с жалобами на метаморфопсии, затруднение при чтении и работе с мелкими предметами правым глазом. Анамнез: жалобы появились 3 месяца назад, страдает миопией высокой степени с детства. В 2019 году на правом глазу проведена операция – факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой интраокулярной линзы. Диагноз: сквозной макулярный разрыв 4-й степени по Gass правого глаза. МКОЗ до операции 0,08 эксцентрично. По результатам ОКТ исследования: дефект эллипсоидной формы зоны макулы, сквозной дефект нейроэпителия, признаков адгезии задней гиалоидной мембраны к макулярной зоне и диску зрительного нерва нет, максимальный диаметр разрыва – 1390 мкм. Толщина сетчатки в центральной зоне – 190 мкм (рис. 3). Данные микропериметрии: среднее значение центральной светочувствительности – 13,8 дБ. Учитывая миопию высокой степени, истончение всех слоев нейроэпителия, было принято решение сохранить внутреннюю пограничную мембрану. Пациенту была выполнена микроинвазивная субтотальная витрэктомия с сохранением внутренней пограничной мембраны и эндотампонадой витреальной полости воздухом. Первые трое суток пациент принимал положение «лицом вниз».

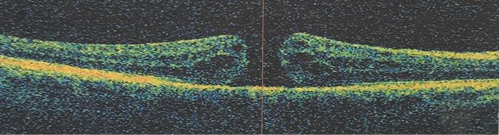

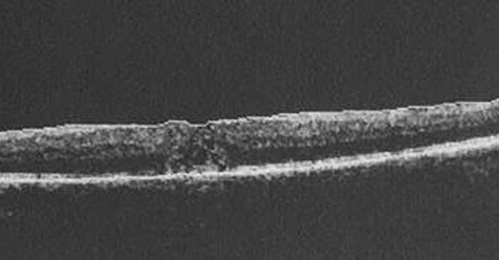

Клинический пример № 4. Пациент Л., 69 лет, на приеме предъявлял жалобы на изменение восприятия света в левом глазу, «выпадение» букв из слова, изогнутость прямых линий. Из анамнеза: жалобы появились около 5 месяцев назад. Наблюдается у гематолога с диагнозом: идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа). Диагноз: сквозной макулярный разрыв 4-й степени по Gass левого глаза. МКОЗ до операции 0,05 эксцентрично. По данным ОКТ: на линейном скане, проведенном через центр макулярной области, наблюдается дефект фовеолярной ямки за счет сквозного разрыва всех слоев нейроэпителия, по краям дефекта нейроэпителий имеет кистозные изменения, минимальный диаметр разрыва – 420 мкм, максимальный диаметр – 785 мкм (рис. 4). Данные микропериметрии: средний порог светочувствительности сетчатки выражено снижен до 11,0 дБ. Учитывая у пациента тромбоцитопению, было принято решение данному пациенту выполнить микроинвазивную субтотальную витрэктомию с использованием техники «перевернутого лоскута внутренней пограничной мембраны». После операции пациент первые трое суток провел «вниз лицом».

Рис. 1. Клинический пример № 1. До операции: на линейном скане, проведенном через центр макулярной зоны, сквозной дефект нейроэпителия с отечными краями. Пигментный эпителий сохранен

Fig. 1. Clinical case № 1. Before surgery: a linear scan through the center of the macular zone shows a through neuroepithelial defect with edematous edges. The pigment epithelium is preserved

Рис. 2. Клинический пример № 2. До операции: на линейном скане, проведенном через центр макулярной зоны, визуализируется сквозной дефект нейроэпителия с кистозными полостями по краю разрыва

Fig. 2. Clinical case № 2. Before surgery: a linear scan through the center of the macular zone shows a through neuroepithelial defect with cystic cavities along the edge of the hole

Рис. 3. Клинический пример № 3. До операции: на линейном скане, проведенном через центр макулярной зоны, обнаруживается сквозной дефект нейроэпителия. Пигментный эпителий сохранен

Fig. 3. Clinical case № 3. Before surgery: a linear scan through the center of the macular zone shows a through neuroepithelial defect. The pigment epithelium is preserved

Рис. 4. Клинический пример № 4. До операции: на линейном скане, проведенном через центр макулярной зоны, сквозной дефект нейроэпителия с отечными краями. Пигментный эпителий сохранен

Fig. 4. Clinical case № 4. Before surgery: a linear scan through the center of the macular zone shows a through neuroepithelial defect with edematous edges. The pigment epithelium is preserved

Результаты и обсуждение

Результаты хирургического лечения оценивали через 14 дней и через 1 месяц.

В первом клиническом случае через 2 недели после операции МКОЗ составляла 0,3. По данным ОКТ: анатомический профиль фовеа восстановлен (рис. 5). По данным микропериметрии: увеличение центральной светочувствительности до 24,4 дБ, в зоне разрыва – до 17 дБ, исчезновение абсолютной скотомы в центре. Через 1 месяц МКОЗ составляла 0,4. По данным ОКТ: на линейном скане, проведенном через центр макулярной области, дефект нейроэпителия не обнаружен, анатомический профиль фовеа восстановлен, структура сетчатки сохранена. По данным микропериметрии: увеличение центральной светочувствительности до 25,4 дБ, исчезновение абсолютной скотомы в центре. Данный клинический пример ярко демонстрирует эффективность метода с применением ACP.

Во втором клиническом случае МКОЗ через 2 недели после операции составляла 0,07. По данным ОКТ: на линейном скане, проведенном через центр макулярной области, дефект нейроэпителия отсутствует, края адаптированы, слои четко дифференцируются. Фовеолярная ямка правильной конфигурации (рис. 6). По данным микропериметрии: светочувствительность сетчатки в центральной зоне увеличилась с 15,9 до 16,4 дБ. Однако, несмотря на положительный анатомический результат, пациент субъективно оставался недовольным, жалоба на «серое пятно» сохранялась, хоть и в меньшей степени. Через 1 месяц светочувствительность сетчатки и МКОЗ не изменились. Несмотря на восстановление фовеолярной ямки, достичь функционального результата не удалось. По нашему мнению, это связано с большим сроком существования макулярного разрыва.

В третьем клиническом случае МКОЗ через 2 недели составляла 0,3. По данным ОКТ: дефект нейроэпителия отсутствует, края адаптированы, слои нейроэпителия в зоне бывшего дефекта слегка стушеваны, четко не контурируются. Фовеальное углубление правильной конфигурации, толщина сетчатки в центральной зоне – 198 мкм (рис. 7). По данным микропериметрии: светочувствительность сетчатки в центральной зоне увеличилась с 13,8 до 19,4 дБ. Пациент субъективно отмечал улучшение не только вдаль, но и при чтении и работе с мелкими предметами. Через 1 месяц МКОЗ составляла 0,5, светочувствительность сетчатки не изменилась.

В последнее время большое внимание уделяется исследованиям, проводимым в отношении негативного влияния удаления внутренней пограничной мембраны. Принимая во внимание тесный контакт внутренней пограничной мембраны с внутренними слоями сетчатки и ее взаимосвязь с клетками Мюллера, неудивительно, что при изучении гистопатологии на удаленных образцах мембраны обнаружена ткань сетчатки и остатки клеток Мюллера. Поэтому мы решили не проводить пилинг внутренней пограничной мембраны у данного пациента, учитывая его отрицательный результат.

В четвертом клиническом случае МКОЗ через 2 недели составляла 0,1. Жалоб на «выпадение» букв из слова пациент не предъявлял, прямые линии были менее изогнутыми, чем до операции. По данным ОКТ: на линейном скане, проведенном через центр макулярной области, дефект нейроэпителия отсутствует, края адаптированы. Зона бывшего разрыва заполнена тканью внутренней пограничной мембраны (ВПМ), контур фовеолярной зоны сглажен (рис. 8). По данным микропериметрии: светочувствительность сетчатки в центральной зоне не изменилась. Через 1 месяц после операции МКОЗ составляла 0,3, по данным микропериметрии светочувствительность сетчатки повысилась на 2,3 дБ от исходного.

Рис. 5. Клинический пример № 1. После операции: полное восстановление анатомии фовеа, слои нейроэпителия дифференцируются четко

Fig. 5. Clinical case № 1. After surgery: a complete restoration of the anatomy of the fovea, neuroepithelium layers are clearly differentiated

Рис. 6. Клинический пример № 2. После операции: макулярный профиль сохранен, сквозной дефект нейроэпителия блокирован, слои нейроэпителия визуализируются нечетко

Fig. 6. Clinical case № 2. After surgery: the macular profile is preserved, the through defect of the neuroepithelium is blocked, neuroepithelium layers are indistinctly visualized

Рис. 7. Клинический пример № 3. После операции: на ОКТ макулярный разрыв блокирован, макулярный профиль сохранен, слои нейроэпителия четко не контурируются

Fig. 7. Clinical case № 3. After surgery: OCT image shows that the macular hole is blocked, macular profile is preserved, neuroepithelium layers are not clearly contoured

Рис. 8. Клинический пример № 4. После операции: на линейном скане, проведенном через центр макулярной области, дефект нейроэпителия отсутствует, края адаптированы. Зона бывшего разрыва заполнена тканью ВПМ, контур фовеолярной зоны сглажен

Fig. 8. Clinical case № 4. After surgery: a linear scan through the center of the macular zone shows the absence of neuroepithelial defects, edges are adapted. The zone of the former hole is filled with the inner boundary membrane tissue, the contour of the foveolar zone is smoothed

Заключение

Анализ представленных клинических случаев ярко демонстрирует необходимость своевременного и дифференцированного подхода к лечению больных с ИМР с учетом этиологии патологического процесса, сроком существования, сопутствующей и общесоматической патологии.

Вклад авторов: авторы внесли равный вклад в эту работу.

Концепция и дизайн исследования: Л. Ш. Рамазанова.

Сбор и обработка материала: Р. З. Шамратов.

Написание и редактирование текста: О. А. Напылова.

Authors’ contributions: the authors contributed equally to this work.

The concept and design of the study: L.Sh. Ramazanova.

Collection and processing of the material: R.Z. Shamratov.

Writing and editing of the text: O.A. Napylova.

Список литературы

1. Бикбов М.М., Файзрахманов Р.Р. Влияние антивазопролиферативной терапии на морфофункциональные особенности классической хориоидальной неоваскуляризации у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией. Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2016;54(2):111–115.

2. Бикбов М.М., Файзрахманов Р.Р., Гильманшин Т.Р., Арслангареева И.И. Морфологические изменения макулярной зоны при посттромботической макулопатии после интравитреального введения импланта с дексаметазоном. Офтальмологические ведомости. 2016;9(4):90– 97.

3. Бикбов М.М., Алтынбаев У.Р., Гильманшин Т.Р., Чернов М.С. Выбор способа интраоперационного закрытия идиопатического макулярного разрыва большого диаметра. Офтальмохирургия. 2010;1:25–28.

4. Шилов Н.М. Хирургическое лечение больших макулярных разрывов. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 2017.

5. Шкворченко Д.О., Захаров В.Д., Крупина Е.А., Письменская В.А., Какунина С.А., Норманн К.С., Петерсен Е.В. Хирургическое лечение первичного макулярного разрыва с применением богатой тромбоцитами плазмы крови. Офтальмохирургия. 2017;3:34–38.

6. Шамратов Р.З., Рамазанова Л.Ш., Напылова О.А. Отдаленные результаты применения богатой тромбоцитами плазмы крови (PRP) в хирургии макулярных разрывов различного диаметра. Сборник тезисов, посвященный конференции Вятские офтальмологические чтения «Добрые соседи – 2019». 2019:223–225.

7. Белый Ю.А., Терещенко А.В., Шкворченко Д.О. Хирургическое лечение больших идиопатических макулярных разрывов. Практическая медицина. 2015;2–1(87):119–123.

8. Бикбов М.М., Файзрахманов Р.Р., Ярмухаметова А.Л. Возрастная макулярная дегенерация. М.: Апрель; 2013.

9. Лыскин П.В., Захаров В.Д., Лозинская О.Л. Патогенез и лечение идиопатических макулярных разрывов. Эволюция вопроса. Офтальмохирургия. 2010;3:52–55.

Об авторах

Р. З. ШамратовРоссия

Шамратов Рахим Зерифханович, ассистент кафедры оториноларингологии и офтальмологии

414000, Астрахань, ул. Бакинская, д. 121

Л. Ш. Рамазанова

Рамазанова Лия Шамильевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры оториноларингологии и офтальмологии; главный внештатный специалист-офтальмолог Южного федерального округа

414000, Астрахань, ул. Бакинская, д. 121

О. А. Напылова

Напылова Ольга Александровна, ассистент кафедры оториноларингологии и офтальмологии

414000, Астрахань, ул. Бакинская, д. 121

Рецензия

Для цитирования:

Шамратов Р.З., Рамазанова Л.Ш., Напылова О.А. Дифференцированный подход к тактике хирургического лечения идиопатических макулярных разрывов. The EYE ГЛАЗ. 2021;23(4):12-16. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-4-12-16

For citation:

Shamratov R.Z., Ramazanova L.Sh., Napylova O.A. Differentiated Approach to Strategies of Surgical Treatment of Idiopathic Macular Holes. The EYE GLAZ. 2021;23(4):12-16. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-4-12-16