Перейти к:

Алгоритм определения зрительной фиксации

https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-1-87-91

Аннотация

Оценка параметров зрительной фиксации является важным диагностическим методом у пациентов с амблиопией. Определение вида зрительной фиксации помогает прогнозировать клинический исход амблиопии и является основой для формирования стратегии и тактики лечения. Цель данной статьи – ознакомить врачей-офтальмологов с алгоритмом определения зрительной фиксации простым, объективным, быстрым способом. В практикуме мы коснемся темы разнообразия ретинальных рефлексов, познакомимся с определением зрительной фиксации, разберем отечественные и международные классификации. Особое внимание уделим алгоритму определения зрительной фиксации с помощью прямого офтальмоскопа и базовым принципам интерпретации полученных результатов.

Ключевые слова

Для цитирования:

Игнатова И.В. Алгоритм определения зрительной фиксации. The EYE ГЛАЗ. 2025;27(1):87-91. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-1-87-91

For citation:

Ignatova I.V. Algorithm for determining visual fixation. The EYE GLAZ. 2025;27(1):87-91. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-1-87-91

Охрана зрения детей относится к приоритетным направлениям здравоохранения во всем мире. Лидирующее место в структуре детской офтальмологической заболеваемости занимают аметропии, косоглазие и амблиопия. На их долю приходится до 90 % случаев ухудшения зрения в детском возрасте [1]. По данным Jakobsson около 1,2 % людей с высокой степенью амблиопии в конечном итоге становятся слабовидящими [2]. У детей с амблиопией риск ухудшения зрения на лучше видящем глазу в 17 раз выше, чем у здоровых [3]. Несмотря на проводимые ранние диагностические мероприятия, широкое разнообразие лечебных методик, успешные результаты плеоптического лечения достигаются не у всех. Определение вида зрительной фиксации помогает прогнозировать клинический исход амблиопии и является основой для формирования стратегии и тактики лечения.

Существуют различные методы определения вида зрительной фиксации: с помощью безрефлексного офтальмоскопа или монобиноскопа, с использованием точечной метки на офтальмоскопической лупе, микропериметра, оптической когерентной томографии и с помощью прямого офтальмоскопа [1][2][4]. У каждой из перечисленных методик есть свои преимущества и ограничения. Я в своей практике использую наиболее простой, объективный, быстрый и точный способ исследования зрительной фиксации с помощью ручного офтальмоскопа с встроенной меткой.

Перед тем как перейти к алгоритму определения зрительной фиксации, имеет смысл вспомнить ретинальные рефлексы здоровых людей.

- Макулярный. При офтальмоскопии участок сетчатки, соответствующий макуле, выглядит темнее окружающего пурпурно-красного фона, имеет форму горизонтального овала диаметром 3,5–5,5 мм. У молодых лиц он очерчен блестящим световым рефлексом, так называемым макулярным рефлексом, имеющим вид лежащего овала, реже круга.

Макулярный рефлекс образуется за счет отражения света от выпуклой валикообразной поверхности сетчатки вокруг центральной ямки, поэтому при прямой офтальмоскопии этот рефлекс будет смещаться в ту же сторону, что и направление движения офтальмоскопа [5];

- Фовеальный. Центральной ямке желтого пятна, имеющей еще более темную окраску, соответствует фовеальный световой рефлекс [4]. Центральная ямка (fovea centralis) – углубление округлой формы диаметром 1,5–1,8 мм, которое образуется в результате истончения сетчатки. На дне ямки толщина сетчатки составляет всего лишь 0,17–0,19 мм [5];

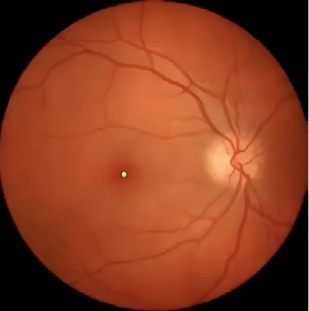

- Фовеолярный. При прямой офтальмоскопии фовеолярный рефлекс визуально выглядит как яркая блестящая точка или пятнышко на дне fovea (рис. 1). Центральный участок на дне fovea имеет правильную вогнутую сферическую форму диаметром 0,2–0,3 мм и носит название ямочки (foveola). В этой области обнаруживаются только «красные» и «зеленые» колбочки, а палочки полностью отсутствуют. При прямой офтальмоскопии фовеолярный рефлекс перемещается в противоположную сторону от движения офтальмоскопа [5].

Рис. 1. Фундус-изображение фовеолярного рефлекса. Рисунок автора

Fig. 1. Fundus image of the foveolar reflex. Prepared by the author

Основная терминология и классификация

Давайте теперь разберем, что же такое зрительная фиксация.

Согласно определению Э. С. Аветисова, зрительная фиксация – это относительно неподвижная установка взора на рассматриваемый объект (точку фиксации) [6]. В нашей стране специалисты чаще используют классификацию Э. С. Аветисова, в которой рассматривается состояние зрительной фиксации при амблиопии [6]:

1) амблиопия с правильной (центральной) фиксацией;

2) амблиопия с неправильной фиксацией, в том числе:

- с перемежающей фиксацией,

- с устойчивой нецентральной фиксацией,

- с неустойчивой нецентральной фиксацией;

3) амблиопия с отсутствием зрительной фиксации.

В своей практике я отдаю предпочтение классификации A. Бангертера, в которой учитываются все виды нецентральной фиксации.

Виды зрительной фиксации по международной классификации (А. Bangerter’s) [1]:

1) центральная фиксация:

- устойчивая/неустойчивая,

- при дефиците фиксации внимания, при микронистагме, при дрейфе, при эксцентричном взоре;

2) нецентральная фиксация:

- внутримакулярная (парафовеальная, перифовеальная),

- внемакулярная (парамакулярная, околодисковая, периферическая);

3) отсутствие фиксации.

Нецентральную фиксацию офтальмологи в зарубежной литературе называют «эксцентричная фиксация».

Алгоритм определения зрительной фиксации

Зрительную фиксацию можно определить с помощью прямого офтальмоскопа по проекции тени от фиксационной метки прибора на глазном дне.

Для исследования зрительной фиксации используют офтальмоскопы со специальными фиксационными метками HEINE ВЕТА 200, Riester ri-scope, Medop, Welch Allyn, Neitz.

На рис. 2 изображены фиксационные метки различных прямых офтальмоскопов и диаметр фиксационной метки в градусах.

Рис. 2. Мишени офтальмоскопов в масштабе. Рисунок автора

Fig. 2. Ophthalmoscope targets to scale. Prepared by the author

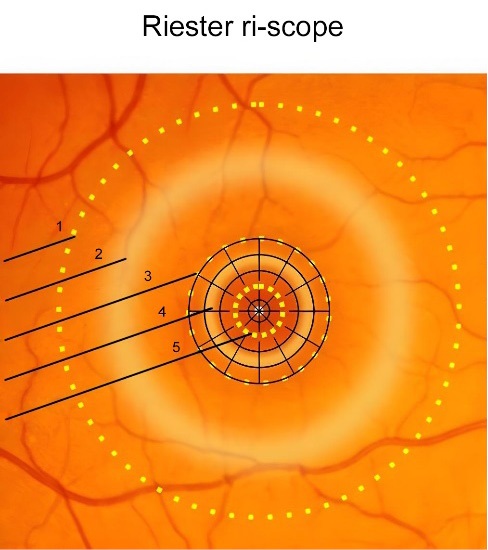

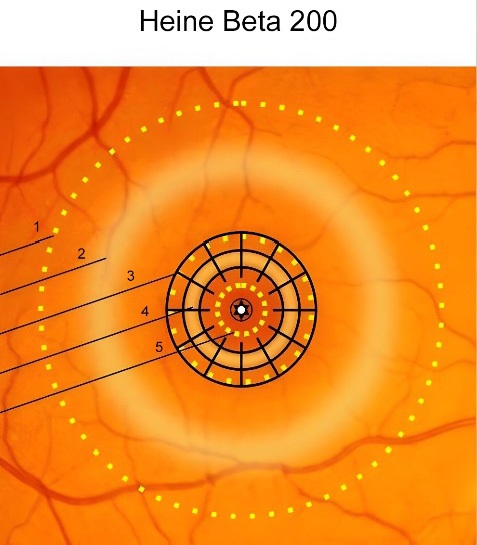

Я в своей практике чаще использую два прямых офтальмоскопа: Riester и Heine Beta 200. Фискационные метки в указанных приборах имеют форму снежинки (рис. 3) и звездочки (рис. 4) соответственно. Мишени этих моделей захватывают область сетчатки до парафовеа, что дает возможность точно описать положение зрительной фиксации.

Рис. 3. Проекция фиксационной метки Riester ri-scope (снежинка) на сетчатке: 1 – парамакула, 2 – макула, 3 – парафовеа, 4 – фовеа, 5 – юкстафовеа. Рисунок автора

Fig. 3. Projection of the fixation marker of the Riester ri-scope (snowflake) on the retina: 1 – paramacula, 2 – macula, 3 – parafovea, 4 – fovea, 5 – juxtafovea. Prepared by the author

Рис. 4. Проекция фиксационной метки Heine Beta 200 (звездочка) на сетчатке: 1 – парамакула, 2 – макула, 3 – парафовеа, 4 – фовеа, 5 – юкстафовеа. Рисунок автора

Fig. 4. Projection of the fixation marker of the Heine Beta 200 (star) on the retina: 1 – paramacula, 2 – macula, 3 – parafovea, 4 – fovea, 5 – juxtafovea. Prepared by the author

Проверка зрительной фиксации проводится во время прямой офтальмоскопии монокулярно в условиях мидриаза для расширенного осмотра рефлексов сетчатки и проекции фиксационной метки на сетчатке.

Правым глазом врач офтальмоскопирует правый глаз пациента. По аналогии проводится осмотр левого глаза. Если исследование проводится у детей в возрасте 2–6 лет, стоит познакомить ребенка с рисунком от метки, которое дает прямой офтальмоскоп. Знакомство с изображением помогает уменьшить волнение ребенка и сократить время исследования.

Всегда начинайте исследование с лучше видящего глаза.

Если пациент контактен, попросите его смотреть в центр фиксационной метки.

1. Включите офтальмоскоп и выберите линзу в соответствии с рефракцией пациента. Оптическую силу линзы можно будет менять в процессе исследования.

2. Используйте для исследования белый свет. Перед началом исследования установите апертуру с фиксационной меткой.

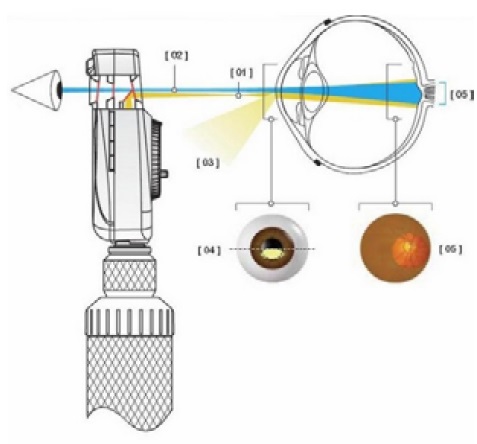

3. Исследование проводится на расстоянии 10–15 мм от роговицы офтальмоскопируемого глаза. Схематическая методика прямой офтальмоскопии приведена на рис. 5.

4. Оцените положение фиксационной метки на глазном дне.

Рис. 5. Схематическая методика прямой офтальмоскопии: 01 – «асферическая оптическая система»; 02 – траектория (луч) наблюдения; 03 – отраженный корнеальный рефлекс и рефлекс радужки; 04 – принцип Голстранда (разделение лучей освещения наблюдения с помощью асферической оптики); 05 – после прохождения передней камеры глаза луч света значительно расширяется, освещая большую область сетчатки. Источник изображения: https://heine-med.ru/images/stories/PDF/Choice-ohthalmoscope/choose-ophthalmoscope-2022.pdf (дата обращения: 10.02.2025)

Fig. 5. Schematic representation of the direct ophthalmoscopy technique: 01 – aspheric optical system; 02 – observation path (ray trajectory); 03 – reflected corneal and iris reflexes; 04 – Gullstrand’s principle (separation of illumination and observation rays using aspheric optics); 05 – after passing through the anterior chamber, the light beam expands significantly, illuminating a larger retinal area. Image source: https://heine-med.ru/images/stories/PDF/Choice-ohthalmoscope/choose-ophthalmoscope-2022.pdf (accessed: 10.02.2025)

Интерпретация результатов по проекции фиксационной метки от офтальмоскопов Riester ri-scope и Heine Beta 200:

1. Фовеолярный рефлекс располагается в центре фиксационной метки – центральная (фовеолярная) фиксация, если за ней – нецентральная.

2. Фовеолярный рефлекс располагается попеременно то в центре, то эксцентрично – центральная неустойчивая. Неустойчивая центральная фиксация чаще всего обусловлена либо микронистагмом, исчезающим при повороте глаза в зону мышечного равновесия или после ослабления «косящей мышцы» хирургическим путем, либо «дефицитом фиксации внимания».

3. Изображение фиксационной метки офтальмоскопа находится ближе к фовеолярному рефлексу – парафовеальная фиксация.

4. Изображение фиксационной метки офтальмоскопа находится в парамакулярной области – перифовеальная фиксация.

5. При наличии макулярного рефлекса можно определить тип нецентральной внемакулярной фиксации:

- при изображении фиксационной метки офтальмоскопа за макулярным рефлексом – парамакулярная фиксация;

- при изображении фиксационной метки офтальмоскопа в районе диска зрительного нерва – околодисковая фиксация, темпорально от макулы – периферическая.

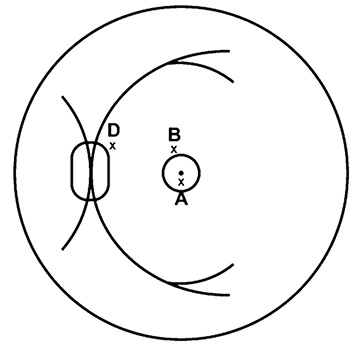

При внесении результатов исследования в медицинскую документацию можно использовать описательный метод или графическое изображение сетки офтальмоскопа. При использовании графического изображения указывается название и модель офтальмоскопа. На рис. 6 приведен пример использования графического изображения. Для упрощения и удобства область fovea обозначается точкой, центр фиксации крестом.

Рис. 6. Схематический рисунок, показывающий различные типы нецентральной фиксации: А – парафовеальная, В – парамакулярная, D –околодисковая фиксация. Рисунок автора

Fig.6. Schematic diagram illustrating different types of eccentric fixation: А – parafovea, B – paramakula, D – peripapillary fixation. Prepared by the author

Частота исследования зрительной фиксации в динамике зависит от возраста и вида фиксации. Некоторых пациентов мы приглашаем на прием повторно через месяц, однако чаще всего контрольное исследование проводится каждые три месяца. Данные обследования, полученные на динамических осмотрах, фиксируются в медицинской документации в обязательном порядке для мониторинга динамики и эффективности лечения.

Тактика лечения в зависимости от типа зрительной фиксации

При центральной фиксации целью терапевтических мероприятий является повышение остроты зрения амблиопичного глаза. Для этого в первую очередь врач подбирает правильную оптическую коррекцию, после чего назначает комплексное плеоптическое лечение. К основным методам плеоптического лечения относятся окклюзия и пенализация, к вспомогательным условно можно отнести засветы, занятия на макулотестере, монокулярное переориентирование, тренировки аккомодации, сенсорные тренировки, медикаментозное лечение, физиотерапию [7].

При нецентральной фиксации в первую очередь необходимо перевести ее в центральную и только следующим этапом повышать остроту зрения [1]. В противном случае некорректное лечение приведет к закреплению нецентральной фиксации и неблагополучному исходу амблиопии.

Чем раньше начато лечение нецентральной фиксации, тем выше вероятность его эффективности. Нет смысла ждать, когда станет возможным исследование зрительной фиксации у ребенка на микропериметре, оптическом когерентном томографе или монобиноскопе. Использование прямого офтальмоскопа позволяет исследовать зрительную фиксацию и при необходимости начинать лечение начиная с шестимесячного возраста.

Определение состояния зрительной фиксации должно быть обязательным при любом подозрении на амблиопию. Таким же рутинным, как исследование остроты зрения. Амблиопия значительно снижает качество жизни ребенка, а при высокой степени приводит к инвалидности и резкому ограничению профессионального выбора в будущем.

Список литературы

1. von Noordan GK, Capros EC. Strabismus binocular vision and ocular motility. 6th ed. 2002. 264 p.

2. Evans BJW. Pickwell’s binocular vision anomalies. 5th ed. London: Butterworth-Heinemann Elsevier; 2007.

3. Рожко ЮИ, Яночкин АВ, Рожко АА. Амблиопия: этиопатогенез, диагностика, стратегия лечения; практическое пособие для врачей. Гомель: ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ»; 2021. 6 c.

4. Тарутта ЕП, Хубиева РР, Милаш СВ и др. Новый метод лечения амблиопии у детей с неустойчивой центральной и нецентральной фиксацией с помощью биологической обратной связи. Российский офтальмологический журнал. 2022;15(2):109– 119. doi: 10.21516/2072-0076-2022-15-2-109-119

5. Паштаев НП, Корсакова НВ, Андреев АН, Арсютов ДГ, ред. Офтальмология. Русско-английский учебник. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та; 2020.

6. Аветисов ЭС. Дисбинокулярная амблиопия и ее лечение. М.: Медицина; 1968.

7. Поспелов ВИ. Цели и тактика поэтапного лечения дефектов бинокулярного зрения. Вопросы детской офтальмологии. Под ред. Макарова ПГ. Красноярск; 1978.

Об авторе

И. В. ИгнатоваРоссия

Игнатова Инна Викторовна, врач-офтальмолог высшей категории, руководитель медицинского центра детской офтальмологии «Инвизер»

295026, г. Симферополь, ул. Мичурина, д. 14

Рецензия

Для цитирования:

Игнатова И.В. Алгоритм определения зрительной фиксации. The EYE ГЛАЗ. 2025;27(1):87-91. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-1-87-91

For citation:

Ignatova I.V. Algorithm for determining visual fixation. The EYE GLAZ. 2025;27(1):87-91. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2025-1-87-91