Перейти к:

Современные методы диагностики и мониторинга кератоконуса

https://doi.org/10.33791/2222-4408-2023-4-322-330

Аннотация

В статье представлены данные о современных методах диагностики и мониторинга кератоконуса. Описаны основные патогномоничные признаки по данным рутинных методов исследования: биомикроскопии, визо-, автореф- и кератометрии, а также специальных методов, таких как кератотопография, кератотомография, оптическая когерентная томография, аберрометрия, конфокальная микроскопия и исследование биомеханических свойств роговицы. К золотому стандарту в диагностике субклинического кератоконуса на сегодня относят сканирующую кератотомографию на Шаймпфлюг-камере с внедренным в прибор протоколом Belin-Ambrósio enhanced ectasia

Для цитирования:

Аверич В.В. Современные методы диагностики и мониторинга кератоконуса. The EYE ГЛАЗ. 2023;25(4):322-330. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2023-4-322-330

For citation:

Averich V.V. Modern methods of diagnosis and monitoring of keratoconus. The EYE GLAZ. 2023;25(4):322-330. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2023-4-322-330

Кератоконус (КК) является наиболее распространенной формой первичных эктазий роговицы. Нарушения структуры роговицы при этом заболевании сопровождаются прогрессирующими топографическими изменениями ее формы и толщины (уменьшение радиуса кривизны и протрузии в зоне эктазии), индуцирующими сдвиг рефракции в сторону миопии, и формированием иррегулярного (неправильного) астигматизма [1]. Вследствие нарушения природной регулярности передней и задней поверхности роговицы происходит усиление аберраций, что в итоге приводит к резкому снижению зрительных функций [2].

Частота встречаемости этого заболевания по данным ВОЗ составляет от 2 до 17 %, а вариабельность показателя связана с региональными, географическими и социальными факторами [3].

Причины возникновения КК до сих пор остаются неизвестными. На сегодня представлено большое количество различных теорий развития КК: наследственная (генетическая), эндокринная, обменная, иммуноаллергическая, экологическая, вирусная, механическая, что свидетельствует о мультифакторной природе данного заболевания [4–6]. Дебют заболевания, как правило, возникает в конце второго – начале третьего десятилетия жизни. Прогрессирующий двухсторонний характер течения КК и молодой возраст пациентов придает особую социальную значимость данной патологии [5].

В настоящее время нет единой общепризнанной классификации КК, однако наиболее широкое применение получила классификация по Амслеру – Крумейху (1998) [6]. В зависимости от клинико-функциональных показателей роговицы (данные средней кератометрии, кератопахиметрии в самой тонкой точке, а также аномалии рефракции) авторами выделено четыре стадии заболевания (табл.1). Отдельно выделяют так называемую субклиническую стадию КК – начальный этап развития патологического процесса в роговице, для которого клинические проявления заболевания еще не характерны. В зарубежной литературе он называется forme fruste («усеченный» кератоконус), или subclinical keratoconus.

Для правильной постановки диагноза применяются как стандартные методы обследования – сбор анамнеза и жалоб пациента, рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, так и специальные. К специальным методам на сегодня относят компьютерную кератотопографию, сканирующую кератотомографию (ротационная Шаймпфлюг-камера, оптическая когерентная томография), аберрометрию, исследование биомеханических свойств роговицы, а также конфокальную микроскопию роговицы [7].

Заподозрить признаки КК у пациента возможно уже на этапе сбора жалоб и анамнеза. К характерным жалобам можно отнести: прогрессирующее снижение остроты зрения, двоение, головные боли, отсутствие эффекта от очковой коррекции. Помимо этого, в анамнезе часто встречаются несимметричное нарастание аметропии, появление анизометропии. Цилиндрический компонент рефракции имеет свойство постоянно меняться как по осевой части, так и по силовой, что, в свою очередь, вынуждает таких пациентов часто прибегать к выписке новой очковой коррекции.

При проведении авторефкератометрии необходимо обратить внимание на симметричность и правильную ориентацию тест-марок относительно проекции зрачка. Неправильная форма, изменение размеров или смещение тест-марки по отношению к центру зрачка могут свидетельствовать о потенциальной кератэктазии (рис. 1). Помимо этого, дополнительным критерием в правильной постановке диагноза могут служить показатели кератометрии: радиус кривизны плоского меридиана меньше 7,0 мм не характерен для условно регулярной роговицы.

При проведении визометрии зачастую не удается достичь максимальной остроты зрения. Помимо этого, при определении осевой и силовой пробы по кросс-цилиндру Джексона выявляется несоответствие параметров субъективной остроты зрения с данными объективного исследования (авторефрактометрии) [8]. Достаточно патогномоничным симптомом при КК является монокулярная полиопия. При проведении теста с оптотипом пациент будет видеть вместо одного два, три и более оптотипов (рис. 2). Важно отметить, что при добавлении в пробную оправу с коррекцией диафрагмы удается достичь повышения остроты зрения и компенсации монокулярной полиопии.

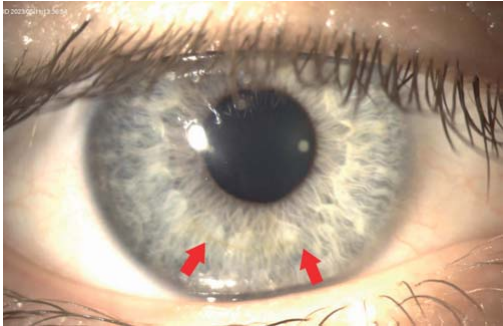

При биомикроскопическом исследовании роговицы уже на начальной стадии одним из частых признаков является так называемое разрежение стромы, связанное с нарушением правильности расположения роговичных пластин в зоне формирующейся вершины КК. В литературе этот признак описывается как симптом «гаснущей звезды» или «фейерверка» [9–12]. Утолщение нервных волокон роговицы, которое можно визуализировать в проходящем свете, а также субэпителиальное отложение комплекса таких микроэлементов, как железо, медь, цинк (кольцо Флейшера), являются непостоянными признаками (рис. 3). Кольцо Флейшера может появиться на любой стадии КК и лучше визуализируется при применении синего кобальтового фильтра на щелевой лампе.

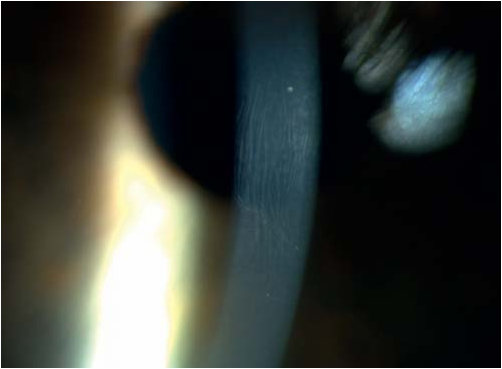

Появление в задних слоях стромы такого специфического признака, как стрии, или линии Фогта, характерно для второй стадии КК (рис. 4) [9][10][12].

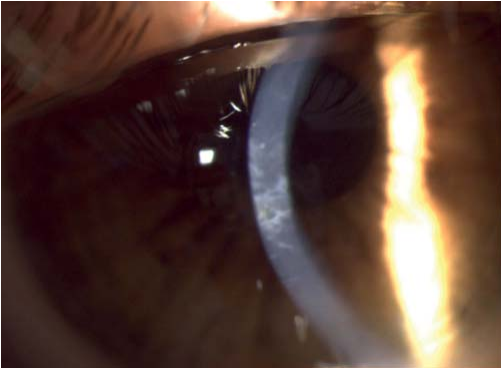

Присоединение помутнения боуменовой мембраны и передних слоев стромы является начальным процессом рубцевания и переходом в третью стадию. Прогрессирующее помутнение вплоть до глубоких слоев стромы, разрывы десцеметовой мембраны характеризуют переход заболевания на четвертую стадию (рис. 5) [9][10][12].

Кроме того, на четвертой стадии выявляют симптом Мансона (Munson) – конусовидное выпячивание, или V-образная деформация нижнего века при взгляде пациента вниз [12].

Говоря о специальных методах диагностики КК, в первую очередь необходимо затронуть метод компьютерной кератотопографии [12–15]. По принципу получения сведений о форме роговицы и обработки информации кератотопографы делятся на отражающие и сканирующие (корнеотомографы). В первом случае это проецирование на роговицу колец Пласидо. Топограф фиксирует отражение колец, измеряет их ширину и расстояние между ними: чем круче кривизна роговицы, тем ближе будут располагаться кольца друг к другу. Типичным топографическими паттерном КК является парацентральное увеличение кривизны роговицы в нижнем квадранте. Прогрессирование заболевания прямо пропорционально увеличению кривизны роговицы. Помимо этого, в функционале прибора представлены специальные топографические индексы, дающие сведения о состоянии передней поверхности роговицы [12–15]. Для скрининга КК наиболее часто используется индекс Рабиновича (I-S) – разница в преломляющей силе роговицы выше и ниже центра роговицы на 3 мм. Положительные значения индекса характеризуют укручение нижней части роговицы, отрицательные – верхней. Значение I-S более 1,2 дптр может быть признаком кератэктазии [14][15]. Индекс асимметрии наиболее крутых радиальных осей (SRAX – Skew of Steepest Radial Axes) – это угол между самым крутым полумеридианом выше и ниже относительно горизонтальной оси. Значение SRAX более 21° может свидетельствовать о нерегулярной поверхности роговицы [14][15]. Индекс KISA % получен из произведения 4 индексов: значения K, отражающего преломление роговицы в ее самой выступающей части; значения I-S; индекса AST, который количественно отражает степень астигматизма роговицы в двух главных меридианах (K1/K2); и индекса SRAX. Значения данного индекса от 60 до 100 % расцениваются как подозрение на КК, значения более 100 % характерны для клинических проявлений КК [15]. Индекс кератоконуса (Кеratoconus Index – KCI) представляет собой совокупность всех топографических характеристик роговичной поверхности. При КК значения индекса возрастают от 1 до 95 % [15]. Однако метод отражающей кератотопографии может давать информацию только о передней ее поверхности.

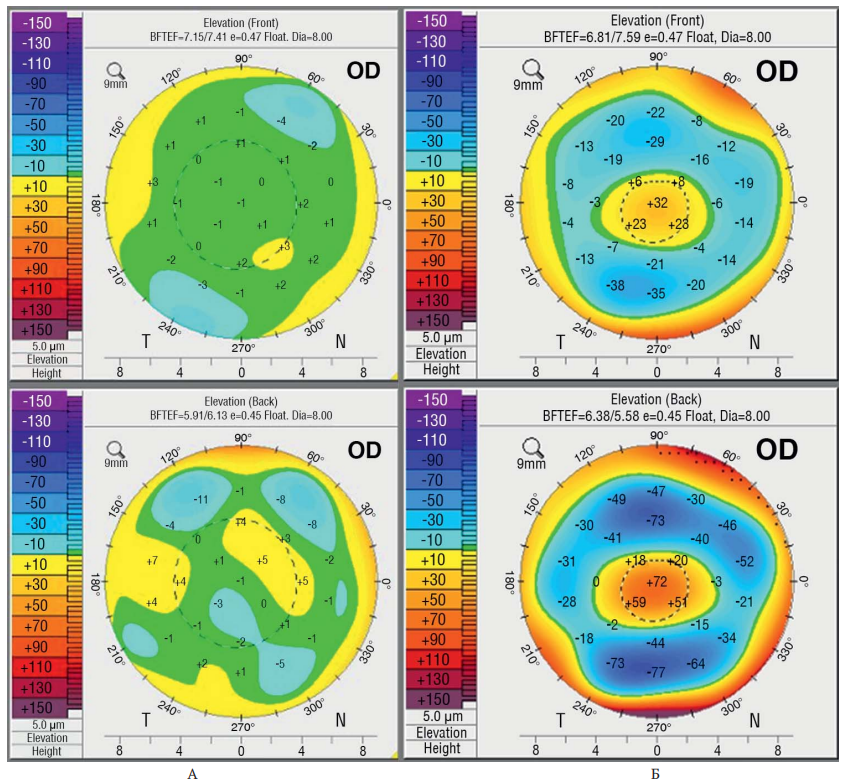

Как известно, наибольшие трудности в правильной постановке диагноза возникают на субклинической стадии заболевания, когда отсутствуют его основные клинические признаки и острота зрения (без коррекции или с ней) у таких пациентов может оставаться высокой. В диагностике начальных проявлений КК и его мониторинга доказана высокая информативность метода сканирующей кератотомографии, основанной на принципе Шаймпфлюга [16–18]. Данный метод позволяет оценивать кривизну не только передней, но и задней поверхности роговицы в любой ее точке за счет получения высококачественных оптических срезов. Основными критериями диагностики субклинического КК являются показатели кератометрии, элевации передней и задней поверхности, а также данные пахиметрии [16–18].

Для оценки потенциальной асимметрии роговичных поверхностей используются элевационные карты (рис. 6). В основе их построения лежит концепция сферического (Best Fit Sphere, BFS) или эллипсоидного (Best Fit Toric Ellipsoid, BFTE) референтного тела. Анализ элевационной топографии роговицы прибором осуществляется путем наложения модели референтного тела под исследуемую поверхность роговицы. Полученные количественные показатели элевации выражаются в микронах (мкм) и имеют цветовое выражение шкалы, где зеленым цветом отмечается нулевой уровень (т. е. соответствие профилю референтного тела), желто-красным – выстояние над профилем референтного тела (положительное значение), а синим – уровень ниже его профиля (отрицательное значение). Превышение значений элевации больше 9 мкм по передней и более 12 мкм по задней поверхности роговицы в проекции оптической зоны может свидетельствовать о субклиническом КК [16].

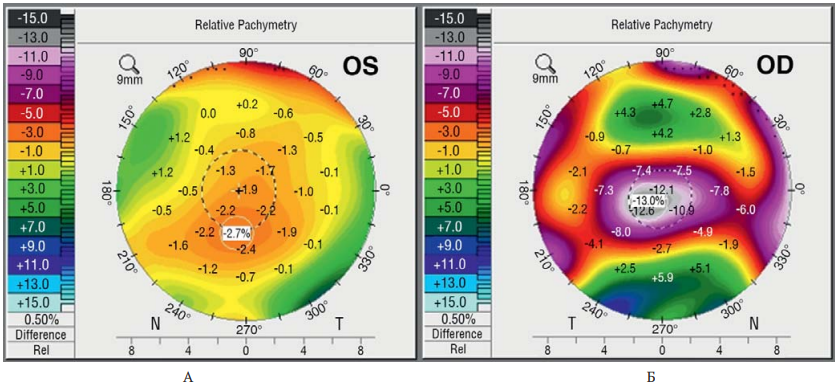

В протоколе Holladay Report ротационной Шаймпфлюг-камеры Pentacam (Oculus Inc., США) представлена карта сравнительной или относительной пахиметрии (Relative Pachimetry), регистрирующая отклонение толщины исследуемой роговицы в любой точке от толщины условно нормальной роговицы, рассчитанной прибором (рис. 7). Нормальные значения не превышают 3,0 % [19]. Отклонение на 5 % и более позволяет заподозрить КК.

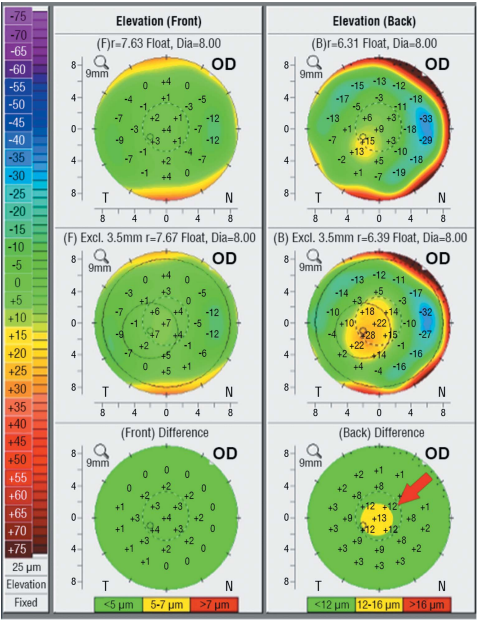

Помимо этого, в приборе Pentacam представлен протокол Belin-Ambrósio enhanced ectasia (или так называемый островок эктазии), основанный на принципе расчета элевационных карт, но для выделения области потенциальной зоны эктазии передней и задней поверхности из расчета референтного тела исключается 3,5-миллиметровая зона вокруг точки с увеличенной кривизной роговицы (рис. 8). В этом случае профиль референтного тела становится более плоским, что делает область эктазии более выраженной. Разница между стандартной и «усиленной» элевацией отображается в виде изменения ее степени, выражается в микронах [18]. Дополнительно в данном протоколе исследования прибором производится расчет 5 ключевых параметров, дающих заключение о наличии или отсутствии кератэктазии у обследуемого пациента: Df – отклонение передней элевации, Db – отклонение задней элевации, Dp – пахиметрическая прогрессия, Dt – параметры самой тонкой точки, Dа – смещение положения самой тонкой точки и D – финальный индекс.

По мере совершенствования технологий все большую значимость приобретает использование оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего сегмента глаза в скрининге начального КК, в частности по оценке эпителиальных карт роговицы. Выявлено, что при КК толщина эпителия в зоне формируемой вершины уменьшается с отягощением заболевания, а значения максимальной толщины и различия в положении точки минимальной толщины эпителия, наоборот, увеличиваются [20].

На сегодня существует множество методов измерения как роговичных, так и общих аберраций волнового фронта глаза, основанных на различных принципах их расчета [2][21]. Качественной характеристикой оптического изображения является среднеквадратичное значение ошибок (RMS) отклонения реального волнового фронта от условно идеального. Для количественной оценки оптических аберраций принято использовать серию полиномов Цернике. Данный подход позволяет представить волновой фронт любой сложности как серию полиномов, в полной мере описывающих все входящие в него аберрации. Оптические аберрации подразделяют на аберрации низшего (1-го и 2-го, или low order aberrations, LOA) и высшего (3-го и 4-го, или high order aberrations, HOA) порядка. Проведенные многочисленные исследования по оценке аберраций волнового фронта глаза при КК доказали статистически достоверное возрастание аберраций высшего порядка, среди которых наибольшим изменениям подвержен показатель комы (аберрация косых пучков света). Помимо этого, доказана чувствительность и специфичность метода аберрометрии в диагностике субклинического КК [2].

В комплексном обследовании пациентов с подозрением на кератэктазию в качестве дополнительного метода может использоваться прибор Ocular Response Analyzer (ORА, CША), позволяющий оценить биомеханические свойства роговицы по значениям фактора резистентности роговицы (ФРР) и корнеального гистерезиса (КГ) [22]. Выявлено, что даже при начальном КК показатели ФРР и КГ находятся ниже референтных значений (норма ≥9,5), что свидетельствует о снижении биомеханических свойств роговицы. С появлением пневмотонометра Corvis ST, работающего на базе Шаймпфлюг-камеры Pentacam, появилась возможность проводить комплексный анализ роговицы с одновременной оценкой ее топографии и биомеханических свойств. Риск развития КК основывается на итоговом индексе TBI (Tomographic Biomechanical Index), который рассчитывается по кератометрическим параметрам (индекс отклонения, BAD-D), полученным с Pentacam, и данным прибора Corvis (индекс CBI, Corvis Biomechanical Index) о биомеханических свойствах роговицы. [23]. Значение индекса TBI более 0,7 может расцениваться как потенциальный признак КК.

Детальная оценка структурного состояния роговицы на морфологическом уровне при КК возможна с помощью метода конфокальной микроскопии роговицы [24][25]. Однако на начальных этапах патологического процесса данные этого исследования не являются в полной мере информативными для корректной постановки диагноза. Для клинических форм КК характерна морфологическая картина эпителиопатии различной степени выраженности, изменения плотности и хода суббазальных нервных волокон, появление в строме так называемых активизированных кератоцитов, формирование микрострий и изменения эндотелия в виде полимегатизма и полиморфизма клеток.

Таблица 1. Классификация кератоконуса по Amsler – Krumeich (1998)

Table 1. Classification of keratoconus according to Amsler–Krumeich (1998)

Стадии кератоконуса Stages of keratoconus | Клинико-функциональные показатели Clinical and functional index |

I | Возможно появление стрий Фогта Астигматизм <5 дптр Кератометрия <48,0 дптр Острота зрения 0,5–1,0 Отсутствие помутнений роговицы The appearance of Vogt’s striae is possible Astigmatism <5 D Keratometry <48.0 D Visual acuity 0.5–1.0 Absence of corneal opacities |

II | Наличие стрий Фогта Астигматизм 5–8 дптр Кератометрия <53,0 дптр Острота зрения 0,1–0,4 Отсутствие помутнений роговицы Пахиметрия >400 мкм The presence of Vogt’s striae Astigmatism 5–8 D Keratometry <53.0 D Visual acuity 0.1–0.4 Absence of corneal opacities Pachymetry >400 µm |

III | Астигматизм 8–10 дптр Кератометрия >53,0 дптр Острота зрения 0,02–0,09 Возможно появление помутнений роговицы Пахиметрия 300–400 мкм Astigmatism 8–10 D Keratometry >53.0 D Visual acuity 0.02–0.09 Corneal opacities may appear Pachymetry 300–400 µm |

IV | Клиническая рефракция не определяется Кератометрия >55,0 дптр Острота зрения <0,02 Наличие помутнений роговицы Пахиметрия <300 мкм Clinical refraction is not determined Keratometry >55.0 D Visual acuity <0.02 Presence of corneal opacities Pachymetry <300 µm |

Рис. 1. Проведение авторефкератометрии у пациента с кератоконусом

Fig. 1. Performing autorefkeratometry in a patient with keratoconus

Рис. 2. Тест с оптотипом: субъективное восприятие пациентом при условно нормальной роговице (А) и при кератоконусе (Б)

Fig. 2. Test with optotype: subjective perception of the patient with a conditionally normal cornea (A) and with keratoconus (Б)

Рис. 3. Биомикроскопическая картина роговицы при кератоконусе II стадии, увеличение – кольцо Флейшера (указано стрелками)

Fig. 3. Biomicroscopic picture of the cornea in stage II keratoconus, magnification of the Fleischer ring (indicated by arrows)

Рис. 4. Биомикроскопическая картина роговицы при кератоконусе II–III стадии. Визуализация стрий, или линий Фогта

Fig. 4. Biomicroscopic picture of the cornea in keratoconus II–III stages. Visualization of striae or Vogt’s lines

Рис. 5. Биомикроскопическая картина роговицы при кератоконусе III–IV стадии. Субэпителиальные помутнения с переходом на строму

Fig. 5. Biomicroscopic picture of the cornea in stage III–IV keratoconus. Subepithelial opacities with transition to stroma

Рис. 6. Элевационные карты передней и задней поверхности Шаймпфлюг-камеры Pentacam условно нормальной роговицы (А) и при кератоконусе (Б)

Fig. 6. Elevation maps of the anterior and posterior surfaces of the Pentacam Sheimpflug chamber of the conditionally normal cornea (A) and in keratoconus (Б)

Рис. 7. Карты сравнительной или относительной пахиметрии Шаймпфлюг-камеры Pentacam условно нормальной роговицы (А) и при кератоконусе (Б)

Fig. 7. Maps of comparative or relative pachymetry of the Pentacam Sheimpflug camera of a conditionally normal cornea (A) and in keratoconus (Б)

Рис. 8. Сравнительные элевационные карты передней и задней поверхности роговицы, протокол Belin-Ambrósio enhanced ectasia Шаймпфлюг-камеры Pentacam. Островок эктазии на задней поверхности роговицы (указан стрелкой)

Fig. 8. Comparative elevation maps of the anterior and posterior corneal surfaces, Belin-Ambrósio enhanced ectasia protocol of the Pentacam Scheimpflug camera. An island of ectasia on the posterior surface of the cornea (indicated by an arrow)

Заключение

Таким образом, верификация диагноза КК, особенно на ранней, субклинической, стадии представляет собой довольно трудоемкий процесс, включающий в себя детальный анализ как симптомов, так и результатов рутинных и специальных методов исследования. Золотым стандартом в диагностике и мониторинге КК, в особенности при подозрении на субклиническую форму, является применение сканирующей кератотомографии на Шаймпфлюг-анализаторе.

Список литературы

1. Аветисов С.Э. Кератоконус: современные подходы к изучению патогенеза, диагностике, коррекции и лечению. Вестник офтальмологии. 2014;130(6):37–43.

2. Аверич В.В., Егорова Г.Б. Оптические аберрации глаза при кератоконусе. Клиническая офтальмология. 2022;22(3):168–174. https://doi.org/10.32364/2311-7729-2022-22-3-168-174.

3. Kennedy R.H., Bourne W.M., Dyer L.A. A 48-year clinical and epidemiologic study of keratoconus. Am J Ophthalmol. 1986;101(3):267–273.

4. Аветисов С.Э., Новиков И.А., Патеюк Л.С. Кератоконус: этиологические факторы и сопутствующие проявления. Вестник офтальмологии. 2014;130(4):110–116.

5. Абугова Т.Д., Морозов С.Г., Блосфельд В.Б. Новые аспекты проблемы кератоконуса. Глаз. 2004;1:8–13.

6. Терещенко А.В., Демьянченко С.К., Тимофеев М.А. Кератоконус (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал. 2020;16(1):293–297.

7. Аветисов С.Э., Аверич В.В., Патеюк Л.С. Кератоконус: основные направления исследований. Вестник офтальмологии. 2023;139(3.2):11–20. https://doi.org/10.17116/oftalma202313903211

8. Binder P.S., Lindstrom R.L., Stulting R.D. et al. Keratoconus and corneal ectasia after LASIK. Journal of Refractive Surgery. 2005;21(6):749–752. https://doi.org/10.3928/1081-597X-20051101-15

9. Zadnik K., Barr J.T., Gordon M.O., Edrington T.B. Biomicroscopic signs and disease severity in keratoconus. Cornea. 1996;15(2):139–146.

10. Егорова Г.Б., Рогова А.Я. Кератоконус. Методы диагностики и мониторинга. Вестник офтальмологии. 2013;129(1):61– 66.

11. Каспарова Е.А. Современные представления об этиологии и патогенезе кератоконуса. Вестник офтальмологии. 2002;118(3):50–53.

12. Rabinowitz Y.S. Keratoconus. Surv Ophthalmol. 1998;42(4):297– 319. https://doi.org/10.1016/S0039-6257(97)00119-7

13. Sterker I., Wiedemann P. Corneal topography of the partner eye in unilateral keratoconus. Ophthalmology. 1998;95(5):317– 321.

14. Rabinowitz Y.S. Videokeratographic indiced to aid in screening for keratoconus. J Refract Surg. 1995;11:371–379.

15. Rabinowitz Y.S. Tangential vs sagittal videokeratographs in the «early» detection of keratoconus. Am J Ophthalmol. 1996;122(6):887–889.

16. Belin M.W., Ambrosio R.J. Scheimpfl ug imaging for keratoconus and ectatic disease. Indian J Ophthalmol. 2013;61(8):401– 406. https://doi.org/10.4103/0301-4738.116059

17. Reddy J.C., Rapuano C.J., Cater J.R. et al. Comparative evaluation of dual Scheimpfl ug imaging parameters in keratoconus, early keratoconus, and normal eyes. Journal of Cataract & Refractive Surgery. 2014;40(4):582–592. https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2013.08.061

18. Ambrósio R. Jr, Lopes B.T., Faria-Correia F. et al. Integration of Scheimpfl ug-based corneal tomography and biomechanical assessments for enhancing ectasia detection. Journal of Refractive Surgery. 2017;33(7):434–443. https://doi.org/10.3928/1081597X-20170426-02

19. Holladay J.T. Detecting forme fruste keratoconus with the pentacam. Suppl. to Cataract Refract Surg Today. 2008;11–12.

20. Кудряшова Е.В., Гаврилюк В.Н., Куликов А.Н. и др. Эпителиальное картирование как классификационный подход к стадированию кератоконуса. Современные технологии в офтальмологии. 2018;5:289–290. https://doi.org/10.25276/2312-4911-2018-5-289-290

21. Егорова Г.В., Бобровских Н.В., Зуева Ю.С. Оптические аберрации глаза и возможности их компенсации с помощью контактных линз и хирургических вмешательств при первичных аметропиях и кератоконусе. Вестник офтальмологии. 2007;5:47–51.

22. Бубнова И.А., Аверич В.В., Белоусова Е.В. Влияние биомеханических свойств роговицы на показатели ВГД при кератоконусе. The EYE ГЛАЗ. 2019;4:15–19. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2019-4-15-19.

23. Kataria P., Padmanabhan P., Gopalakrishnan A. et al. Accuracy of Scheimpfl ug-derived corneal biomechanical and tomographic indices for detecting subclinical and mild keratectasia in a South Asian population. Journal of Cataract & Refractive Surgery. 2019;45(3):328–336. https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2018.10.030

24. Аветисов С.А., Егорова Г.Б., Федоров А.А., Бобровских Н.В. Конфокальная микроскопия роговицы. Сообщение 2. Морфологические изменения при кератоконусе. Вестник офтальмологии. 2008;124(3):6–10.

25. Бубнова И.А., Сурнина З.В., Аверич В.В., Саркисова К.Г. Влияние кросслинкинга роговичного коллагена на структуру роговицы при кератоконусе. Вестник офтальмологии. 2020;136(5):268–276. https://doi.org/10.17116/oftalma2020136052268

Об авторе

В. В. АверичРоссия

Аверич Вероника Валерьевна, кандидат медицинских наук, младший научный сотрудник отдела патологии оптических сред глаза, старший научный сотрудник отдела коррекции рефракционных нарушений

119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 11 а, б

125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63б, стр. 4

Рецензия

Для цитирования:

Аверич В.В. Современные методы диагностики и мониторинга кератоконуса. The EYE ГЛАЗ. 2023;25(4):322-330. https://doi.org/10.33791/2222-4408-2023-4-322-330

For citation:

Averich V.V. Modern methods of diagnosis and monitoring of keratoconus. The EYE GLAZ. 2023;25(4):322-330. (In Russ.) https://doi.org/10.33791/2222-4408-2023-4-322-330